Journal

Les opéras de Meyerbeer – Une certaine conception de l’ « effet musical »

Largement occupée par la célébration de Rameau, l'année 2014 n’aura guère mis l’accent sur l’anniversaire Giacomo Meyerbeer(1791-1864). A l’occasion du 150ème anniversaire de sa disparition, Olivier Rouvière fait le point de façon très détaillée sur le parcours et l'apport d’une figure centrale de la vie lyrique du XIXe siècle.

Jakob Liebmann Beer voit le jour à Berlin le 5 septembre 1791 – alors que naissent la Constitution française et le peintre Théodore Géricault, et que disparaît Mozart. Ses parents sont issus de la haute société juive : son père est un industriel qui a pour client l’armée prussienne et sa mère, fille d’un banquier de grande lignée, reçoit dans son salon les esprits les plus distingués du temps, jusqu’au futur empereur Frédéric Guillaume IV. Le jeune Jakob montre très vite des dispositions pour la musique - qu’il déchiffre couramment dès quatre ans.

Il étudie d’abord avec Zelter puis, à partir de 1810, auprès de l’abbé Vogler, à Darmstadt, où il a entre autres pour coreligionnaire Carl Maria von Weber, son aîné de cinq ans, auquel le liera toujours une profonde amitié (ils fondent d’ailleurs une revue ensemble). A vingt ans, le jeune Beer compose ses premières œuvres vocales (son opéra sacré Jephtas Gelübde est donné sans grand succès à Munich en 1812, puis paraît, en deux versions successives, l’opéra-comique Abimélek, en 1814) ainsi que de la musique de chambre (beau Quintette avec clarinette, 1813).

Carl Maria von Weber © DR

Mais celui qui se fait désormais appeler Jakob Meyer-Beer - pour flatter son richissime grand-père maternel, et en vue d’en hériter - est alors surtout connu pour être un prodigieux pianiste : « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur de notre temps », écrit Weber. Dès 1814, Meyerbeer visite une première fois Paris, puis Londres, mais c’est en Italie, où il se rend sur les conseils de Salieri en 1816, que sa carrière prend son essor : il y restera, avec de brèves interruptions, pendant près de neuf ans et y adoptera, par gratitude envers ce premier pays d’adoption, le prénom de Giacomo.

Transporté par le Tancredi de Rossini, Meyerbeer entreprend son premier opéra en italien, Romilda e Costanza, sur un texte du même librettiste, Gaetano Rossi, en 1817. Deux ans après, en février 1819, il donne à Turin, ville conservatrice et pro-autrichienne, une Semiramide qui manifeste encore l’influence du néo-classicisme et des compositeurs « napolitains », tels que Cimarosa.

Semiramide : quatre ans avant Rossini

Le recours à l’antique livret de Métastase, Semiramide riconosciuta (1729), vieux de près d’un siècle, a dicté au jeune homme de vingt-sept ans une musique plus enjouée que celle de la plupart de ses œuvres à venir : car la pièce d’origine (drastiquement réécrite et réduite à deux actes) relevait, sans l’avouer, du genre tragi-comique, ce dont se ressent encore le rôle outrancier du Scythe Ircano, personnage de « méchant » assez bouffon, en dépit de l’héroïsme que Meyerbeer tente de conférer à son primo tenor. Même si la comparaison avec l’opéra homonyme de Rossini (écrit quatre ans plus tard) paraît injuste - les deux ouvrages ne content pas la même histoire -, elle n’en est pas moins instructive. De même que Voltaire, à la source du livret rossinien, avouait sa dette à l’égard de Métastase, Rossini admettra d’ailleurs sa dette à l’égard de Meyerbeer.

L’on retrouvera donc dans les deux ouvrages la vaste Introduzione, avec ses marches vaguement exotiques et son magnifique concertato des trois princes (dont l’un se nomme Idreno), les deux duos de Semiramide avec son bien-aimé Scitalce (dont le second, chez les deux compositeurs, est intitulé duettino et met en scène une Sémiramis suppliant qu’on la tue) et la première aria du rôle-titre, écrite sous forme de canzonetta con variazioni.

Comme Isabella Colbran, l’égérie de Rossini (mais aussi comme la Malibran et la Pasta), Carolina Bassi, créatrice de la Sémiramis de Meyerbeer, chantait indifféremment les rôles de soprano et de mezzo : ici, elle n’exploite vraiment le premier registre que lors de son rondo final (« Se non nacqui al miglior sesso » : un vers ridicule, évoquant le rondo de Cenerentola), alors qu’elle renonce à se faire passer pour le roi d’Assyrie (son propre fils). Notons qu’à côté des formes purement italiennes, on trouve dans cette œuvre un goût prononcé pour les variations (jusque dans le « vaudeville » terminal) et, déjà, les mélodies dansantes (valse de Tamiri).

Référence discographique : des deux live disponibles, préférer celui de Bonynge (Naxos, 2005) à celui de Calderon, à peine plus complet et beaucoup plus poussif (Dynamic, 2006)

Il Crociato in Egitto ou le dernier castrat

Le succès de Semiramide fut modeste, moindre que celui d’Emma di Resburgo (Venise, juin 1819), ouvrage « écossais » dans la veine de La Donna del lago, où Meyerbeer exploite pour la première fois son talent pour la couleur locale, ou celui de Margherita d’Anjou (Milan, la Scala, 1820), opéra historique et anglais - le sujet en est la Guerre des deux Roses -, où affleure à nouveau la tentation de la tragi-comédie.

Le plus grand triomphe italien de Meyerbeer fut Il Crociato in Egitto (La Fenice, 1824), où se croisent et se mêlent de façon baroque l’inspiration médiévale et l’influence du bel canto rossinien. A nouveau, nous nous trouvons, a priori, devant un ouvrage néo-classique, dont le livret en deux actes est dû, comme tous ceux des précédents opéras de Meyerbeer, à l’exception de Semiramide, au conservateur Gaetano Rossi (qui vient de signer le texte de la Semiramide rossinienne…). Autre anachronisme : le rôle-titre en est réservé à un castrat, le dernier grand castrat d’opéra, Giovanni Battista Velluti, mezzo encensé par Stendhal et pour qui Rossini avait écrit le rôle d’Arsace dans Aureliano in Palmira, onze ans plus tôt. Néanmoins, l’action de l’œuvre ne se déroule pas dans une mythologie ou une antiquité fantasmée mais au Moyen Age, à l’époque de la Sixième Croisade (XIII° siècle) : le jeune chevalier de Rhodes Armand d’Orville (Armando, mezzo) a dû se faire passer pour sarrasin à la cour du sultan de Damiette, dont il a secrètement épousé la fille (Palmide, soprano) et conduit triomphalement les armées. Mais sa situation et son secret deviennent intenables lorsque les Chevaliers de Rhodes, conduits par leur Grand-Maître, Adrien de Montfort (Adriano, ténor), sont annoncés en ville, où s’introduit aussi la fiancée délaissée d’Armand, Felicia (contralto)…

Selon les canons de l’opéra séria (à fin heureuse, ici), l’ouvrage procède par grands blocs musicaux séparés par des récitatifs secs (une structure pourtant en voie de disparition), où les airs, parfois très développés (six sections contrastantes pour celui de Palmide, à l’Acte II, destiné à Enrichetta Méric-Lalande, la future Lucrèce Borgia de Donizetti) continuent à prédominer. Néanmoins, ils adoptent des factures diverses, du doublet cavatine + cabalette à la romance ou prière en deux strophes (dont relève l’impressionnant « hymne de mort » d’Adriano, « Suona funerera », ainsi que la plupart des solos d’Armando), en passant par le rondo avec variations (entrée de Felicia). Si l’écriture vocale apparaît souvent très ornée, du moins pour les rôles féminins, on perçoit encore davantage que dans Semiramide le goût grandissant de Meyerbeer pour les mélodies « de salon », d’ascendance française - dont le meilleur exemple est constitué par le charmant trio de voix hautes « Giovinetto cavalier », accompagné de la harpe, de la clarinette et du cor anglais - et pour les danses (valse, polonaise, tarentelle).

Comme cela deviendra de règle chez le compositeur, cette légèreté mélodique coexiste avec un réel sens de la monumentalité qu’attestent les finales, le grand quintette en imitation « O cielo clemente » (cordes en pizzicatos et cors) ou les deux dramatiques duos d’Armando avec Palmide et Adriano. Si les touches de couleurs locales sont réservées aux scènes chorales, le travail sur l’orchestration, colorée et piquante, irradie toute l’œuvre et ce dès la savante ouverture qui s’enchaîne sans césure à l’Introduzione (avec double chœur, tandis que le premier Finale exige deux « bandas », petits orchestres intervenant sur scène).

Giuditta Pasta © DR

Enfin, autre caractéristique annonçant la production future de l’auteur : en dix-huit mois, l’ouvrage connaît quatre versions différentes, Meyerbeer jugeant bon de le réviser drastiquement au fil de ses reprises (à Florence, Trieste, Londres et Paris). La dernière est donnée en septembre 1825 au Théâtre-Italien de Paris, grâce à la protection de Rossini, qui dirige le théâtre. A cette occasion, le rôle d’Armando est transposé pour la soprano Giuditta Pasta, futur créatrice d’Anna Bolena, La Sonnambula et Norma.

Référence discographique : Intégrale « intégralissime » (avec toutes les variantes) de David Parry, chez l’irremplaçable Opera rara (1991)

Meyerbeer rallie donc Paris, alors considérée comme la capitale de l’art lyrique, en raison du nombre de ses salles, du faste qu’on y déploie et de la notoriété des interprètes qui s’y produisent. Encouragé par ses contacts dans la capitale (entre autres la basse Nicolas Prosper Levasseur, l’un des interprètes de Margherita d’Anjou), le compositeur envisage divers projets d’opéras en français, mis cependant en sommeil lorsque des aléas familiaux le rappellent à Berlin : la disparition de son père (ainsi que celle, en 1826, de son cher ami Weber), qui a pour conséquence de presser son mariage - avec Minna Mosson, dont la santé précaire ne permet pas l’installation à Paris.

Si Meyerbeer commence à travailler sur le sujet de Robert le Diable dès la fin de 1826, l’ouvrage attendra cinq ans sa création. A l’origine, il s’agit d’un opéra-comique en trois actes (avec dialogues parlés, donc), destiné au Théâtre Feydeau. Le directeur de l’établissement ayant été révoqué, Meyerbeer songe à donner son opéra à Berlin (ce à quoi le librettiste, Eugène Scribe, s’oppose), puis pressent la direction de l’Académie de musique de Paris. Où, entretemps, paraissent coup sur coup les deux premiers exemples de « grand opéra » (en cinq actes avec ballet obligé et tableaux spectaculaires) : La Muette de Portici d’Auber (1828) et Guillaume Tell de Rossini (1829).

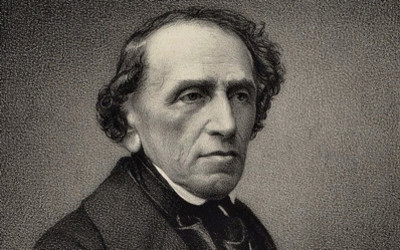

Adolphe Nourrit © DR

La Révolution de 1830 et les changements de directeurs qu’elle amène semblent jouer en faveur de Meyerbeer, qui peut enfin, le 21 novembre 1831 (un mois avant que la Norma de Bellini ne paraisse à Milan), confier à la Salle Le Peletier son Robert le Diable, transformé en « grand opéra » et porté sur les fonds baptismaux par un casting de luxe : le ténor/haute-contre Adolphe Nourrit en Robert, la basse Levasseur en Bertram, les sopranos Laure Cinti-Damoreau et Julie Dorus-Gras en Alice (la première, plus virtuose, en Isabelle, la seconde, plus centrale, en Alice) et la (future) grande ballerine Marie Taglioni (qui, l’année d’après, va inventer le tutu) en abbesse déchaînée bien que défunte !

Le succès, sans précédent, phénoménal et durable est à la hauteur de l’investissement : il lance aussitôt la carrière française de Meyerbeer tout en raffermissant la prospérité de l’Académie.

Robert le Diable : entre comédie et roman gothique

Si l’ouvrage séduit parfois encore aujourd’hui c’est en raison de ses grands moments de chant comme de la scénographie spectaculaire, baroque, qu’il permet. Tirée d’un classique de la « Bibliothèque bleue » (mais s’inspirant aussi du sulfureux Moine de Lewis), l’histoire participe de l’horreur gothique comme du vaudeville. L’action, qui se déroule à Palerme, au Moyen Age, met en scène le duc Robert de Normandie, né de l’union du diable avec une mortelle. Chassé par ses vassaux, Robert s’est réfugié en Sicile où il reçoit l’aide du mystérieux Bertram (qui n’est autre que le diable, son père) dans ses tentatives pour séduire la princesse Isabelle. Mais la sœur de lait de Robert, la douce Alice, fiancée au troubadour Raimbaut, va l’aider à résister à l’influence de son diabolique géniteur.

L’œuvre se ressent de son origine d’opéra-comique, non seulement dans sa structure, maladroitement élargie à cinq actes par le librettiste Scribe (avec des actes I, II et IV assez brefs et un III° très long), mais aussi dans sa musique, à travers nombre de morceaux relevant de la tradition légère (la ballade de Raimbaut et les chœurs bachiques de l’Acte I, le bucolique « Quand je quittai ma Normandie » d’Alice, accompagné d’un sextuor de bois, au III et, surtout, le duo bouffe entre Raimbaut et Bertram qui ouvre le même acte). Le « second couple d’amoureux », formé d’Alice et de Raimbaut (un ténor et une soprano plus graves que ceux composant le « premier couple d’amoureux ») relève aussi des « emplois » typiques de l’opéra-comique.

L’influence italienne, plus disparate, affecte essentiellement le personnage d’Isabelle (notamment l’aria ornée ouvrant l’Acte II, mais aussi la célèbre cavatine « Robert, toi que j’aime » au IV), tandis que des touches de couleur locale évoquent le lieu de l’action (Sicilienne à l’Acte I, cabalette en forme de boléro pour Isabelle, suivie d’un ballet hispanisant).

Mais ce qui a davantage frappé les contemporains, c’est l’élément « surnaturel », à la fois terrifiant et grotesque, qui culmine dans un suffocant Acte III : la glapissante Valse infernale, qui s’entrelace à l’air de Bertram « O mon fils ! O Robert ! », utilise un orchestre de fond de scène (censé sortir d’une caverne et composé uniquement de vents), et la scène suivante, au cours de laquelle Alice, qui vient de découvrir le secret de Bertram, se voit à son tour surprise par lui, est menée avec une efficacité digne d’Hitchcock, qui fait froid dans le dos (duo puis trio). L’ample finale de l’acte, qui a reçu de Berlioz la « palme de l’instrumentation », débute par la fracassante Invocation de Bertram, soutenue par les cors et bassons, « Nonnes qui reposez », avant que les religieuses ainsi admonestée ne sortent de leur tombeau au son du tam-tam pour un ballet grimaçant (Bacchanale).

L’Acte V, pour sa part, contient un « Grand Trio » très inspiré (réclamant l’intervention de deux trompettes « souterraines ») pour Robert, Alice et Bertram, qui transcende l’inspiration souvent fragmentaire de Meyerbeer, procédant par petits motifs brefs et rythmés ne parvenant pas toujours à se cristalliser en formes organiques.

Référence discographique : Là encore, deux live comparables, y compris par les coupures – Fulton, 1985, chez Gala (avec un jeune Samuel Ramey incomparable, lui) et Oren (Brilliant Classics, 2012).

Le succès de Robert le Diable amène Meyerbeer et Scribe à envisager dès 1832 un nouvel ouvrage commun mais la genèse de ces Huguenots n’en sera pas moins rendue longue et difficile par les exigences du compositeur, soucieux de rendre l’ambiance de la période à représenter (la France de Charles IX, plus exactement l’année 1572) – le musicien ira même jusqu’à rompre temporairement son contrat avec le directeur de l’Académie. La création en 1835 de La Juive de Jacques Fromental Halévy (sur un livret de Scribe !), où paraît pour la première fois la soprano grave Cornélie Falcon, conduit peut-être aussi Meyerbeer à repenser son opéra, dans lequel, contrairement à ce qui advient chez son rival, les solistes apparaissent davantage manipulés par les masses que maîtres de leur destin.

L’ouvrage est créé à la Salle Le Peletier, le 29 février 1836 (jour de l’anniversaire de Rossini), avec un succès fracassant, qui se propage durablement en Europe (il inaugure le nouveau Covent Garden en 1858) et aux Etats-Unis (en 1894, à New York, il donne lieu à la fameuse « Nuit des sept étoiles », faisant référence à la distribution étincelante des rôles principaux).

L’art essentiellement composite de Meyerbeer atteint dans Les Huguenots un équilibre qu’il ne retrouvera plus – et sans doute faut-il aussi en créditer Scribe, qui, tout en produisant un livret comme toujours trop prolixe et décousu, réussit néanmoins une succession de tableaux très visuels et de situations éminemment pathétiques.

L’action, proche de celle du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, conte la tentative infructueuse de Marguerite de Valois (Margot, future épouse d’Henry IV) pour sceller l’amitié des huguenots et des catholiques en unissant Valentine de Saint-Bris (fille du chef du second parti) à Raoul de Nangis (proche de Coligny) ; l’échec de ce mariage se trouve directement relié au massacre de la Saint-Barthélémy, sur lequel se clôt la pièce.

La richesse de la partition mérite qu’on en donne un aperçu acte par acte.

Les Huguenots ou l’équilibre

Cornélie Falcon dans le rôle de Valentine (Les Huguenots) © DR

Après un Prélude construit autour du choral de Luther « Ein feste Burg » (introduit par des bois imitant l’orgue), qui va servir de leitmotiv, l’Acte I se déroule au château du Comte de Nevers, fêtant ses fiançailles avec Valentine de Saint-Bris. Parmi les invités se trouve un jeune Huguenot, Raoul de Nangis (chanté par Nourrit), qui, après divers chœurs « orgiaques », raconte comment il s’est épris d’une jeune inconnue (qui n’est autre que Valentine) dans la nostalgique romance « Plus blanche que la blanche hermine », accompagnée par la viole d’amour (à défaut, par l’alto).

Pour camper le vieux serviteur de Raoul Marcel (Levasseur), un protestant fanatique, Meyerbeer fait choix d’accords plaqués aux cordes graves évoquant la basse continue baroque. Marcel entonne le choral entendu dans l’ouverture puis une chanson de guerre huguenotte ponctuée d’onomatopées, imitant le bruit des fifres et des tambours – au grand amusement des nobles catholiques qui l’écoutent. Le page Urbain (rôle travesti annonçant l’Oscar de Verdi) annonce à Nevers l’arrivée d’une dame mystérieuse – il s’agit de Valentine venue rompre ses fiançailles sur l’ordre de la reine Margot : la cavatine valsante du page, « Une dame noble et sage », contribue à la couleur locale en évoquant un gracieux menuet. Durant le finale, Raoul, qui a aperçu Valentine, se persuade que celle-ci est la maîtresse de Nevers.

Si l’Acte I était celui des hommes, l’Acte II, qui se tient dans les jardins du château de Chenonceau, baigne dans une atmosphère langoureuse et féminine, poétiquement brossée par la célèbre aria de Marguerite (Julie Dorus-Gras) « Ô beau pays de la Touraine », accompagnée de la flûte et de la harpe, et suivie d’une acrobatique cabalette. Le Chœur des baigneuses, avec ses liquides traits pour bassons et violoncelles, participe à nouveau de la « veine baroque » de Meyerbeer, tandis que l’étourdissant rondeau d’Urbain (ajouté à Londres pour la contralto Marietta Alboni, mais dont les Sol et Fa graves ne cadrent pas vraiment avec le reste du rôle) affiche une verve rossinienne. Marguerite flirte un moment avec Raoul dans un duo galant, avant de lui demander d’épouser Valentine – ce que le jeune homme, persuadé que sa bien-aimée est l’amante de Nevers, refuse au cours d’un finale plus dramatique qu’inspiré.

L’Acte III vaut surtout pour les magistrales scènes chorales qui l’ouvrent et le terminent : l’ambiance des rues de Paris - en fête pour les noces de Nevers avec la pauvre Valentine qu’a repoussée Raoul - est d’abord rendue par trois brefs chœurs contrastants (celui des promeneurs, le « Rataplan » des soldats huguenots, dont Verdi se souviendra dans La Force du destin, et le cantique des jeunes filles catholiques – chœurs qui finissent par se mêler et se contrarier). Une ravissante chanson de Bohémiennes, suivie d’une danse délicatement ouvragée, ramène le calme, avant la sombre scène du couvre-feu, ponctuée par la cloche, qu’imitera Bizet dans La Jolie Fille de Perth. Les morceaux de résistance de l’acte sont constitués par un duo pathétique mais trop développé au cours duquel Valentine avertit Marcel que les catholiques veulent assassiner Raoul (pour se venger de son refus à l’acte précédent) et d’un septuor habile, « En mon bon droit j’ai confiance », dans lequel Raoul affronte ses ennemis. L’entrée inopinée de la reine Margot, qui empêche l’affrontement, ramène le retour au premier plan du chœur pour une magistrale « dispute » démontrant le sens contrapuntique de Meyerbeer.

Le sommet de l’opéra est cependant constitué par l’Acte IV, qui se déroule chez le Comte de Saint-Bris. Valentine (Cornélie Falcon) l’ouvre avec un air introverti, presque mozartien (« Je suis seule chez moi »). Raoul, venu réclamer des explications, fait irruption, mais Valentine le cache en entendant entrer son père et ses acolytes : voici une façon habile de retarder le grand duo attendu. Se déroule alors la vaste et célèbre scène de la conjuration (à laquelle Raoul assiste en aparté) menée par Saint-Bris, qui peut y déployer tous les moyens de sa basse chantante (« Pour cette cause sainte »). Après que Nevers, qui s’oppose à l’idée du massacre de la Saint-Barthélémy, a été arrêté, Saint-Bris dévoile ses projets dans le sinistre et sinueux arioso « Qu’en ce riche quartier » ; l’intervention fanatique de trois moines conduit au chœur et ensemble « Gloire au grand dieu vengeur ! » qui, avec son entrée glaçante des trompettes et sa frénésie soudaine, représente sans doute l’apogée du style « horrifique » dont Meyerbeer s’était fait une spécialité.

Ce tableau haletant est suivi d’une scène plus forte encore, le duo de Valentine et Raoul (« Ô ciel Où courrez-vous ? »), dans lequel le compositeur transcende les formules en usage, par un sens de l’expression mélodique (lugubre cantilène de la clarinette : « Le danger presse ») et une liberté expressive (la cavatine centrale de Raoul, « Tu l’as dit ! », dont Tchaïkovski ne cessera de s’inspirer) sans précédent – jusqu’à une coda pleine de fièvre, qui voit Raoul courir au secours de ses amis.

Après cet apogée, l’Acte V, souvent supprimé, fait plus pâle figure, pour cause d’explications oiseuses (Nevers étant mort lors du massacre, Valentine, à nouveau libre, s’unit à Raoul avec la bénédiction de Marcel, avant que tous trois ne tombent sous les poignards catholiques) – même si l’inévitable trio final, introduit par une fascinante clarinette basse, ne manque pas d’une austère grandeur.

Référence discographique : Des deux quasi-intégrales présentes sur le marché, l’on préfère à nouveau celle de Bonynge (Decca, 1970), chantée dans une langue parfois approximative mais moins besogneuse que celle de Diederich (Erato, 1988). Il faut néanmoins absolument découvrir le Raoul de Nicolai Gedda (live de 1971, Myto).

Le triomphe des Huguenots – tout premier ouvrage à atteindre, au fil des reprises, les 1000 représentations à l’Opéra, un record qui ne sera dépassé que par le Faust de Gounod – enrichit commanditaires et musicien mais vaut aussi à ce dernier d’acerbes critiques, notamment, dès 1837, de la part de Robert Schumann, qui ne cache pas « le dégoût dont (le) remplit l’œuvre entière… vulgaire, contournée, innaturelle et immorale », tout en admettant l’efficacité de ses pages les plus sombres (« l’atroce est l’élément naturel de Meyerbeer »). Scribe et son musicien envisagent aussitôt de récidiver mais, à nouveau, le choix et la réalisation du livret traînent en longueur. Deux sujets se partagent leurs faveurs : L’Africaine et Le Prophète.

Pauline Viardot © DR

Meyerbeer s’attaque dès 1838 au premier, concevant le rôle-titre pour Cornélie Falcon ; cependant, celle-ci ayant perdu sa voix en 1839, l’ouvrage est alors laissé de côté. Les mêmes aléas sont réservés au Prophète dont le protagoniste est d’abord dessiné aux mesures du ténor Gilbert Duprez, rival du malheureux Nourrit (qui se suicide en 1839), et initiateur d’une nouvelle technique de chant, excluant désormais tout falsetto et prônant l’émission des notes hautes en registre de poitrine (Duprez lance son premier « Ut de poitrine » au cours d’une reprise du Guillaume Tell de Rossini, en 1837). Mais Duprez ne semble guère intéressé (il est sur le point de créer Benvenuto Cellini de Berlioz). Meyerbeer change donc à nouveau son fusil d’épaule : ayant entendu en concert la toute jeune contralto Pauline Viardot - sœur de la soprano Maria Malibran et fille du ténor Manuel Garcia, créateur de l’Almaviva de Rossini -, il décide de lui confier la partie de Fidès, la mère du « Prophète », qui devient dès lors le rôle principal de son nouvel opéra.

Le Prophète : le fracas des cuivres de Sax

La genèse de celui-ci s’étend sur une dizaine d’années, ce qui fait dire à Fétis, lors de la première triomphale du 16 avril 1849: « le public n’a pas de rancune pour Meyerbeer : il le traite en amant dont le retour fait oublier les infidélités ». Inspiré de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations de Voltaire, le livret de Scribe rapporte de façon romancée le parcours de Jean de Leyde, marchand et acteur devenu « gourou » qui, au XVI° siècle, convertit la ville de Münster à la doxa anabaptiste, jusqu’à se prévaloir de son pouvoir pour prôner la polygamie, le travail forcé, abolir la propriété privée et se faire couronner « roi de Sion » - avant de périr dans les tourments en 1536. On retrouve donc dans ce drame la thématique du fanatisme religieux (déjà présente dans Robert le Diable et Les Huguenots, encore abordé par L’Africaine), ainsi que l’opposition, suivie de l’alliance, de deux figures féminines antithétiques.

Comme on l’a dit, celle de Fidès (Viardot) domine de haut la distribution, avec pas moins de quatre grands solos, dont seul le plus célèbre, le dernier (« Ô toi qui m’abandonnes », Acte V, où reparaît l’expressive clarinette basse) adopte la coupe cavatine/cabalette. Le plus immédiatement séduisant (« Donnez, donnez pour une pauvre âme », début du IV) prend la forme d’une mélopée orientalisante - Fidès est grimée en vieille bohémienne -, dotée d’un bourdon et d’une forme strophique, tandis que les deux autres sont des ariosos extrêmement poignants (« Ah ! mon fils », à l’Acte I, dont le thème aux violoncelles fait figure de leitmotiv, et « Qui je suis ? », qui sert d’amorce au somptueux finale de l’Acte IV), anticipant sur l’inspiration de Tchaïkovski.

Le rôle italianisant de Berthe - la fiancée du héros dont la tentative de viol met le feu à la révolte anabaptiste -, auréolée des bois champêtres, apparaît plus conventionnel (son agonie sur fond de saxophone fut supprimée par Meyerbeer), tandis que la partie de Jean, après un « songe » informel auréolé de la flûte (« Sous les vastes arceaux », Acte I) ne prend vraiment son envol que lors des ronflants et héroïques « chorals » de la fin de l’Acte III, pétris de style haendélien (« Eternel, Dieu sauveur », puis « Roi du ciel et des anges ») et de la sinistre chanson à boire terminale, qui conduit immédiatement à la destruction de la cathédrale de Münster – Saint-Saëns saura se souvenir de cette figure bigger than life dans Samson et Dalila. Le trio des Anabaptistes (deux basses et ténor) qui manipule Jean fait figure de quatrième protagoniste : il se présente avec un lugubre cantus firmus soutenu par les vents graves et plusieurs fois cité au cours de l’œuvre – comme l’était le chant huguenot de Marcel (on retrouvera ce procédé dans le Boris de Moussorgski).

Adolphe Sax © DR

Les pages orchestrales du Prophète ont connu une large diffusion hors de leur contexte : si l’ouverture originale, jugée trop longue par l’Opéra, fut retirée (à la place se trouve désormais une bucolique fantaisie pour clarinette), la célèbre Marche du couronnement de l’Acte IV mobilisa tous les cuivres récemment mis au point par Adolphe Sax, rassemblés sur scène en une banda répondant à l’orchestre et à l’orgue ; tandis que l’Acte II (Valse tyrolienne) et, surtout, l’Acte III (Chœur tout en glissandi des fermières traversant le lac gelé et pittoresque Ballet des patineurs, dont le second des quatre mouvements est un Pas de Redowa aux connotations tchèques) multipliaient les « scènes de genre ».

Référence discographique : Lewis, en studio, avec une immense Marilyn Horne (CBS, 1976) ; à défaut, en live, avec Gedda en prime, et quelques coupures (Myto, 1970).

Plus encore que Les Huguenots, peut-être, Le Prophète manifeste l’avènement d’un « grand opéra historique » porté au pinacle par diverses circonstances extra-musicales : l’usage, pour la première fois dans un théâtre lyrique, de l’éclairage électrique, celui des formidables cuivres de Sax ou des patins à roulettes récemment inventés… Il n’est pourtant pas certain que la veine propre à Meyerbeer ait été particulièrement favorisée par ce genre, ainsi que le démontrent quelques pages d’un autre style.

En 1840, le compositeur allemand est enfin adoubé par son pays d’origine et nommé « directeur de la musique » du nouveau roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV. Il ne conserve pas longtemps ce poste (quitté en 1848 au profit de celui, plus honorifique, de « compositeur de la cour »), qui lui donne cependant l’occasion de démontrer sa prédilection, en tant que chef d’orchestre, pour des compositeurs tels que Mozart, Weber ou Spohr.

A la même époque, en 1844, il écrit pour son pays un singspiel patriotique Ein Feldlager in Schlesien (« Un bivouac en Sibérie », créé par « le Rossignol suédois », Jenny Lind), consacré à la jeunesse du tsar Pierre le Grand – un thème qui avait déjà inspiré Grétry, Adam et, surtout, Lortzing (Zar und Zimmermann, 1837). Dans la lignée de ces musiciens, Meyerbeer livre une partition pétillante et décorative – hélas alourdie par trop de pages militaires –, qui semble tenir le milieu entre La Fille du régiment de Donizetti et les opérettes straussiennes. Dix ans plus tard, Meyerbeer réutilise six morceaux de cet ouvrage dans son opéra-comique L’Etoile du Nord, créée à la Salle Favart.

Dinorah ou le Pardon de Ploërmel

En ce même lieu et cette même année 1859 (qui voit aussi la naître la version berliozienne de l’Orphée de Gluck), Meyerbeer récidive dans le genre « comique » avec Dinorah ou le Pardon de Ploërmel, sur un texte des futurs librettistes de Gounod, Jules Barbier et Michel Carré. Par la suite et en vue de l’exportation, le compositeur, à son habitude, révise son opéra, dont il supprime les dialogues parlés au profit de récitatifs (qu’il écrit lui-même !). Dinorah est une œuvre intéressante autant pour ses défauts et ses contradictions que pour ses qualités. Le sujet en est très mince : abandonnée le jour de ses noces par son amant Hoël, parti chercher un mythique trésor, Dinorah est devenue folle ; mais, à la faveur d’une nuit enchantée, Hoël, aidé du berger Corentin, découvre que le trésor n’était autre que… Dinorah elle-même - et tout finit le mieux du monde.

Il n’y a que trois protagonistes et fort peu d’action – d’autant moins que chaque rôle paraît enfermé dans sa propre monomanie (le trésor, pour Hoël, l’amour perdu pour Dinorah, la peur des elfes, pour Corentin). L’évidente monotonie structurelle qui en résulte (chaque acte reprend le modèle Air-Air-Air-Duo-Trio) a forcé Meyerbeer à se concentrer sur les dimensions mélodique et orchestrale.

L’ouverture, dont le caractère symphonique rappelle celle de Guillaume Tell, annonce d’emblée son ambition en incluant un chœur, une marche nuptiale et un orage : il s’agit d’une sorte de flashback musical décrivant les noces rompues. Comme l’Acte III est presque dénué d’anecdote, Meyerbeer y multiplie les pièces « de genre » - airs pour le Chasseur (soutenu par un quintette de cors), pour le Laboureur et ravissante villanelle agreste des deux Chevriers -, et n’hésite pas à le clore par un finale saint-sulpicien de nature hymnique anticipant sur la Mireille de Gounod. Le même acte contient ce qui reste l’une des plus émouvantes mélodies de son auteur, l’air d’Hoël, « Ah, mon remords te venge ».

Jean-Baptiste Faure © DR

Ce rôle de baryton lyrique a été conçu expressément pour l’immense Jean-Baptiste Faure (futur créateur de Rodrigue dans Don Carlos et du rôle-titre d’Hamlet d’Ambroise Thomas), de même que celui de Dinorah pour la scintillante Caroline Miolan-Carvalho : ni l’un ni l’autre ne les créèrent, finalement, mais ils restent symptomatiques des « emplois » qui leur seront attachés. La partie de Dinorah culmine ainsi dans une stratosphérique mais assez sirupeuse scène de folie en forme de valse, « Ombre légère » (Acte II), qui a marqué le goût de toute une génération de cocottes (la Patti la fit triompher dans le monde entier) et dont on décèle des traces chez l’Ophélie d’Ambroise Thomas. Quant au rôle de ténor de Corentin, il apparaît plus ambigu encore, puisque, bien que de nature essentiellement comique, il exige un large ambitus et une grande virtuosité.

Ainsi, le genre modeste auquel appartient a priori Dinorah (petit opéra-comique pour trois rôles, dont un bouffe – qui s’épand finalement sur près de trois heures !) se voit-il en permanence contredit par les excès d’une inspiration on ne peut plus inventive. A nouveau créé sous les acclamations, le 4 avril 1859 (en présence de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie), l’ouvrage fait aussitôt le bonheur des transcripteurs – et des boîtes à musique !

Référence discographique : Judd, Opera Rara, 1993.

On va retrouver une même ambiguïté dans l’ultime opéra de Meyerbeer, cette Africaine sur laquelle il travaille pendant près de trente ans et qu’il considère comme son chef-d’œuvre. Plus encore que ses autres œuvres, pourtant inlassablement réajustées, L’Africaine a pâti de sa longue gestation, débutée en 1837, au lendemain des Huguenots, lors de la signature d’un nouveau contrat avec la direction de l’Opéra de Paris. A l’époque, le livret de Scribe débute en Espagne sous le règne de Philippe III et ne met en scène qu’un obscur conquistador, nommé « Fernand », qui, désireux de se rendre au Mexique, échoue finalement sur les côtes d’Afrique, où l’a conduit son esclave Sélika. Une première Africaine, qui méritait alors bien son titre, fut largement esquissée dès 1843, mais occultée dans l’agenda de Meyerbeer par les compositions successives d’Ein Feldlager in Schlesien et du Prophète.

Après la création de ces titres, le livret de L’Africaine fut entièrement revu : l’action se transportait désormais au Portugal et avait pour protagoniste Vasco de Gama lui-même, qui ne se rendait donc plus en Afrique mais aux Indes – d’où le nouveau titre de Vasco de Gama, préféré par Meyerbeer.

Les décès successifs de Scribe, en 1861 (auquel Camille Du Locle, futur librettiste de Don Carlos, succéda brièvement), et de Meyerbeer lui-même empêchèrent l’accomplissement de la partition : comme Les Boréades de Rameau exactement un siècle plus tôt, celle-ci, entièrement orchestrée mais non encore dotée de ballets, était déjà programmée à l’Opéra lorsque la mort surprit le compositeur.

Sa veuve demanda à son exécuteur testamentaire, le musicographe François-Joseph Fétis, d’assurer les répétitions et l’édition de l’ouvrage. Ce dernier, en raison de sa longueur, fut largement réaménagé à l’occasion de sa création, évidemment triomphale, du 28 avril 1865, dix jours après celle du Macbeth français de Verdi – et à nouveau sous le titre de L’Africaine (l’action paraissant désormais se dérouler à Madagascar !)

Atours et détours de L’Africaine

Tous ces aléas ont pesé sur la logique dramatique du livret, dans lequel l’on retrouve pêle-mêle les thèmes privilégiés par Meyerbeer : la condamnation du despotisme religieux, la rivalité « amicale » entre les deux rôles féminins et, surtout, un anti-héros rompant ses serments, dont le mariage se voit constamment ajourné. Ce personnage apparaît désormais passablement risible, réduit au statut de balle de ping-pong que se renvoient ou s’arrachent Sélika et Inès, lesquelles le sauvent chacune deux ou trois fois de la mort ! Vasco emporte donc difficilement l’adhésion, tandis que le rôle-titre (Sélika) ne connaît son véritable accomplissement musical que lors de la scène finale, agonie interminable (une demi-heure, en version intégrale) dans les fragrances empoisonnée du mancenillier, qui inspirera évidemment la Lakmé de Delibes.

En ce qui concerne sa tonalité d’ensemble, la partition paraît bizarrement hésiter entre la grandiloquence du Prophète et la mignardise de Dinorah. Le Prélude développe les deux thèmes les plus séduisants de l’ouvrage qui, cependant, sont tous deux liés au personnage assez conventionnel d’Inès (le début de sa romance de l’Acte I et le finale de l’Acte II). Les pages d’apparat ou d’action dégagent une impression de puissance primale, pour ne pas dire primaire, tantôt digne d’Hollywood (l’entrée des inquisiteurs et ses trombones au I, la vaste Marche indienne, ses cymbales, triangles, glockenspiel et caisse claire au IV), tantôt de facture néo-classique (la belle invocation du Grand-Prête au IV). Une même hésitation « tonale » prélude au dénouement, qui voit se succéder un bref mais frappant prélude pour les violoncelles à l’unisson, dont Wagner se souviendra, une sobre cavatine et une simili scène de folie on ne peut plus kitsch, relevée de force harpes, trompettes et chœurs célestes !

Les vastes duos, notamment ceux de Sélika et Vasco, ne parviennent jamais à se hisser au niveau d’inspiration de ceux des Huguenots, qu’ils imitent, tandis que dans les airs, les mélodies restent frustes (y compris celle du célèbre « Ô Paradis » de Vasco, suivi d’une triviale « cabalette »), voire proche du genre bouffe - ce qui est trop souvent le cas du rôle créé par le baryton Faure, Nélusko, le redoutable serviteur de Sélika qui attire les Portugais sur les récifs au son d’une ballade aux allures de polonaise, « Adamastor, roi des vagues profondes ». Ce mélodisme court de souffle se voit dissimulé par une science accomplie de l’instrumentation (par exemple dans la berceuse de Sélika, « Sur mes genoux, fils du soleil », à l’Acte II), mais c’est peut-être dans les dialogues (celui d’Inès et Sélika, au V, celui de Nélusko et Sélika, au II) et l’usage des motifs récurrents que l’on perçoit le mieux l’évolution du style de Meyerbeer.

Référence discographique : Il faut entendre la version d’origine récemment enregistrée, avec de bons premiers rôles masculins et un orchestre disert (Vasco de Gama, Beermann, CPO, 2013 – 4 heures 13 !). Mais l’ouvrage ne perd guère à être écouté dans une mouture raccourcie, comme celle, légendaire, de Périsson, avec Verrett et Domingo (Gala, 1976).

Lors de sa disparition à Paris il y a cent cinquante ans (le 2 mai 1864), Meyerbeer est le plus célèbre compositeur d’Europe – le seul à avoir conquis les scènes françaises, italiennes et allemandes, dont il a synthétisé les esthétiques. Sa carrière, qui a débuté au moment où disparaissait le Premier Empire et s’achève au milieu du Second, couvre un demi-siècle, de la mort de Paisiello (1814) à la création du Tristan et Isolde (1865) de Wagner : revue à cette aune son écriture, dont le trait distinctif reste le syncrétisme, n’apparaît plus si disparate, mais plutôt cohérente dans sa maturation. Si Meyerbeer continue à passer pour le fondateur du « grand opéra français », on lui doit de façon encore plus évidente une certaine conception de l’ « effet musical », mis en relation avec les dimensions littéraire et scénique, dont l’héritage se retrouve encore dans les musiques de film d’aujourd’hui.

Inspiré par Spontini et Rossini, Meyerbeer a lui-même influencé des compositeurs parfois réticents à l’admettre - parmi lesquels Verdi, Wagner, Berlioz, Gounod, Bizet, Offenbach, Saint-Saëns, Delibes, Massenet, Goldmark, Rimski-Korsakov, Moussorgski, Rubinstein et, avant tous les autres, peut-être, Tchaïkovski…

Olivier Rouvière

Photo © DR

Derniers articles

-

18 Avril 2024Jacqueline THUILLEUX

-

18 Avril 2024Michel ROUBINET

-

18 Avril 2024Pierre-René SERNA