Journal

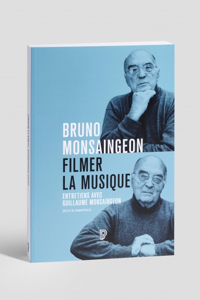

Une interview de Bruno Monsaingeon – Filmer la musique

Gould, Menuhin, Oïstrakh, Richter, Fischer-Dieskau, et tant d’autres ... Depuis un demi-siècle, Bruno Monsaingeon associe musique et image en des portraits d’une rare intelligence. A l’occasion de son 80e anniversaire le réalisateur fait paraître « Filmer la musique », un riche et captivant livre d’entretiens avec Guillaume Monsaingeon (aux Editions de la Philharmonie de Paris). Il s’est longuement confié à Frédéric Hutman pour Concertclassic.

À l'alto © Alexis Joly

Comment doit-on vous présenter ?

De manière centrale, je me considère comme musicien. Je suis violoniste. Ma sensibilité musicale s’exprime à travers plusieurs domaines : tout d’abord l’interprétation, en tant que violoniste, et même parfois altiste. Je n’ai pas fait une carrière, à proprement parler, mais j’ai donné un grand nombre de concerts, qui répondaient à des projets spécifiques. Je n’ai pas fait de tournées en interprétant tel ou tel concerto. J’ai fait essentiellement de la musique de chambre. Mais à titre d’exemple, j’ai fait une tournée mondiale au long de laquelle, en compagnie d’autres musiciens, j’ai interprété le Quatuor de Glenn Gould, et une grande partie de L’Art de la fugue de Jean Sébastien Bach. Du reste, nous avons été amenés à donner ces programmes de mémoire, ce qui est toujours périlleux quand on interprète un quatuor, et en particulier pour une œuvre telle que ce Quatuor de Gould.

Ma passion pour la musique s’exprime en second lieu à travers le film, le film musical, puisqu’à une exception près, je n’ai réalisé que des films consacrés à la musique. C’est du reste la seule activité que j’ai exercée sans discontinuer. Le troisième versant, c’est l’écriture de livres et, enfin, j’ai une activité de compositeur-transcripteur. J’ai environ 400 transcriptions à mon actif, pour le piano ou le violon principalement. Il s’agit en grande partie d’œuvres que j’avais envie de jouer, et pour lesquelles je ne trouvais pas de partition.

Retrouver la fraîcheur de la première fois

Permettez-moi, pour commencer cet entretien, de faire référence à une magnifique phrase du chef d’orchestre Bruno Walter, que vous reprenez dans votre livre, et qui m’a frappé : il disait qu’il aurait donné n’importe quoi pour réentendre la Symphonie en sol mineur de Mozart pour la première fois. Et vous ajoutez que la découverte d’un talent est aussi stimulante que celle d’une partition majeure. Pouvez-vous l’expliciter ?

Effectivement, je trouve cette phrase de Bruno Walter très émouvante, et je trouve qu’elle occupe une place centrale pour les interprètes. Que se passe-t-il quand on a travaillé une œuvre un nombre d’heures incalculable, et qu’on doit aborder cette œuvre au concert ou au disque ? Comment peut-on, par exemple, interpréter la Sonate « à Kreutzer », de Beethoven, quand a l’a déjà jouée plusieurs centaines de fois ? Comment lui trouver un nouvel éclairage. En fait, c’est ce que j’ai retrouvé chez tous les grands interprètes que j’ai pu côtoyer, c’est comment ils ont pu, chaque fois, retrouver la fraîcheur de cette première fois.

Il y a une exception à cette recherche, c’est Glenn Gould, qui n’avait pas besoin de répéter. Une fois qu’il avait une œuvre dans la tête, il en avait une conception intellectuelle parfaite. L’œuvre était l’objet de son investissement total. Et une fois qu’il l’avait enregistrée, elle disparaissait de son répertoire.

Tous les autres avaient la nécessité absolue, de retrouver cette première fois. Certains ont contourné cette difficulté, en bâtissant un répertoire gigantesque. Je pense en particulier à Sviatoslav Richter. Imaginez vous que cet homme, peu de temps avant sa mort, travaillait le Concerto pour piano de Gershwin… Kurt Sanderling disait de Richter : « il sait lire les notes … ». Du reste, Richter ne prétendait pas savoir autre chose que de savoir lire les notes… ce avec quoi vous me permettrez de ne pas être d’accord ! Je l’ai vu dans le dernier mois de son existence. Il résidait alors à Paris. Il s’était fait livrer un piano. Il continuait à travailler trois heures par jour, règle qu’il s’était imposée. Je suis arrivé en avance à un rendez-vous qu’il m’avait donné, et je l’ai entendu répéter la même phrase d’une sonate de Schubert durant vingt minutes, sans aucune lassitude.

Avec György Kurtág à Budapest © Pierre Martin Juban

On sent tout au long de votre livre un amour immodéré de la musique, et un amour immodéré des grands interprètes. Vous allez même jusqu’à dire que cinq minutes d’une œuvre mineure interprétée par David Oïstrakh sont pour vous plus importantes qu’un chef d’œuvre interprété par un musicien de moindre envergure… ?

Ce n’est pas exactement cela. En fait, ce que je veux dire, c’est que si on me donnait le choix entre ne plus jamais écouter Oïstrakh, et ne plus jamais écouter la musique de Chostakovitch, je choisirais la seconde option. Pourquoi ? Parce que les symphonies de Chostakovitch, je peux les entendre dans ma tête, mais pas le son d’Oïstrakh… Cette rondeur du son, cette attaque de l’archet, je ne peux les entendre dans ma tête, même si je reconnais instantanément le son de David Oïstrakh. J’ai besoin d’écouter ce son. Alors que j’ai dans ma tête la totalité des concertos de Mozart, ou des quatuors de Beethoven. Je n’ai pas le même besoin de les écouter. D’une certaine manière, la lecture de ces œuvres me suffit. Ce que je dis d’Oïstrakh est valable pour quelques autres interprètes, comme Yehudi Menuhin ou Dietrich Fischer Dieskau.

Oïstrakh a vécu tout le temps sous l’empreinte de la tragédie, écrasé par le régime

Parmi tous vos films, l’un m’est particulièrement cher, celui que vous avez consacré à David Oïstrakh. Il fait résonner beaucoup de choses, le génie d’un interprète, la vie d’un artiste dans un régime totalitaire, et un destin juif. Pouvez-vous nous en parler ?

J’avais réalisé quelques années auparavant un film consacré à l’école soviétique du violon. Et j’avais en particulier filmé Vladimir Spivakov. Le film commençait par une séquence consacrée à David Oïstrakh, et j’étais, en vue de la réalisation du film, allé au cimetière de Novodievitchi où il est inhumé. J’avais une vénération pour ce violoniste, qui était de surcroît un homme adorable. Quand je me suis rendu au cimetière, le soldat qui le gardait m’a claqué la porte au nez, en m’indiquant que je devais aller chercher une autorisation. J’ai insisté en me faisant passer pour un neveu d’Oïstrakh, ce qui bien sûr n’était pas le cas. Il a fini par m’ouvrir. J’ai vu la tombe du violoniste, auprès de laquelle est érigée une magnifique statue d’Oïstrakh. J’ai voulu ouvrir le film consacré à l’art du violon, avec un plan qui balaie la neige au desssus de la tombe, pour parvenir à faire apparaître le nom d’Oïstrakh. Le plan n’est pas exactement conforme à ce que je souhaitais.

Quoiqu’il en soit, pour le film consacré exclusivement au violoniste, « David Oïstrakh, artiste du peuple ? », j’ai retrouvé certaines de ses lettres, dont la lecture accompagne le documentaire. C’était une manière de faire raconter le musicien par lui-même. De confronter l’artiste à l’Homo sovieticus, et l’intimité du musicien à sa figure publique. Il a vécu tout le temps sous l’empreinte de la tragédie, écrasé par le régime. En ce qui concerne sa judéité, Oïstrakh ne s’est jamais publiquement exprimé. En revanche, il dû dénoncer publiquement l’Etat d’Israël, alors qu’il y avait joué, et le grand acteur Solomon Mikhoels (tué dans un accident de voiture sur ordre de Staline, NDLR) alors même qu’il en avait été l’ami. Il a fait de même avec Rostrophovitch, et a pu, à l’occasion d’un voyage à Paris, s’en excuser secrètement auprès de lui. Rostropovitch me l’avait par la suite raconté.

J’ajoute, en ce qui concerne David Oïstrakh, que je l’ai connu, et ai voulu le filmer. Je travaillais alors à l’ORTF. C’était en 1972. Il était d’accord, et j’avais à ma disposition une équipe de télévision qui est arrivée avec trois quarts d’heure de retard… Et l’entretien n’a pu être filmé !

Avec le Quatuor Arod à Budapest en décembre 2021 © Pierre-Martin Juban

Il est un autre grand violoniste, qui a été pour vous une figure tutélaire. Pouvez vous nous parler de Yehudi Menuhin ?

Je me demande s’il n’a pas été la personnalité musicale la plus importante pour moi. Bien sûr, il y a eu Sviatoslav Richter, bien sûr il y a eu Glenn Gould. Ce dernier m’a ébloui. Mais je crois que Yehudi Menuhin m’a illuminé. Il y avait une totalité de l’homme et du musicien. Impossible de les séparer. Ce n’était pas explicable de manière naturelle. On avait forcément recours au surnaturel pour essayer d’expliquer le phénomène Menuhin. Bien entendu à cause de son enfance prodige. On connaît les disques, notamment ceux enregistrés en compagnie de George Enesco ou de sa sœur Hepzibah. Ces disques sont des miracles. Ecoutez le mouvement lent de la Sonate en la majeur de Mozart. Le violon entre sur un ré. On ne l’entend pas rentrer. On ne comprend pas ce qui s’est passé chez cet enfant. C’est une vérité transcendante. A l’époque il avait une totale maîtrise du violon, quelque chose de divin. Il suffisait de passer une demi-heure avec Menuhin pour être réconcilié avec l’humanité entière. Il avait une générosité qui plongeait au cœur de l’auditeur. Cela étant, sa carrière inouïe a dû poser beaucoup de problèmes à sa famille à laquelle il était très attaché. Cette célébrité mondiale, voire universelle… Quand je me baladais avec lui dans Paris, les gens l’arrêtaient constamment.

Yehudi Menuhin m'a illuminé

Dans vos films, parfois, vous parvenez à une vérité de l’interprète, qui n’est pas exactement de l’authenticité. Notamment, quand la musique qu’on écoute n’est pas forcément celle que l’interprète joue. Dans votre film consacré à Menuhin, on le voit jouer durant la seconde guerre mondiale, dans un hopital, film sans son, sur lequel vous avez mis une musique provenant d’un enregistrement.

J’essaie de parvenir à une vérité plus profonde. En ce qui concerne ce film, j’ai pu constater, au vu du mouvement des doigts, que Menuhin jouait devant un militaire hospitalisé une œuvre de Dvorak, que le violoniste avait pu enregistrer par ailleurs.

Et Hepzibah, la sœur de Yehudi Menuhin. Il en parle, et vous en parlez de manière très émouvante…

Le don de cette femme était exceptionnel. J’ai voyagé plusieurs fois avec le frère et la sœur. J’ai passé en particulier une nuit mémorable avec eux, après un récital qu’ils avaient donné à New York. Je parlais anglais avec elle, alors qu’elle parlait un français de toute beauté. Du reste, Yehudi l’appelait Madame Larousse ! Hepzibah était non seulement bouleversante quand elle jouait, mais également quand elle parlait. Elle avait un répertoire considérable, et a même créé le Deuxième Concerto de Bartók en Australie, ce qu’on ignore généralement. Et elle a donné aux Prom’s de Londres, en 1951, le Premier Concerto de Bartok en 1951, le Concerto « l’Empereur » en 1958 et le Premier Concerto de Mendelssohn en 1959. D’habitude les concerts de Prom’s étaient enregistrés par la BBC. J’ai fait éditer un coffret consacré à Hepzibah Menuhin, et j’ai, à cette occasion, cherché une trace de ces concerts. En vain malheureusement ... Jamais je n’ai pu mettre la main sur un quelconque enregistrement.

En train de filmer le Quatuor Arod à la Fondation Singer-Polignac © Pierre-Martin Juban

Une grande partie de votre travail, justement, consiste à chercher des archives sonores ou visuelles.

Oui. J’adore ce travail de recherche. Mais c’est souvent très diffcile. Et cela le fut particulièrement en Union Soviétique. Cela se faisait souvent à coup d’amitié, mais une amitié « aidée » par les dollars et la vodka. Du reste, certains archivistes étaient près à prendre tous les risques pour communiquer des documents portant sur des artistes proscrits par le régime.

Gould était un musicien tellement intègre. Un modèle d’existence

La notoriété que vous avez acquise du jour au lendemain avec vos films consacrés à Glenn Gould a-t-elle eu un revers, dans le sens où votre nom aurait pu être trop attaché à celui de ce musicien ?

Figurez-vous que j’ai failli avoir un procès à cause de cela. A un moment donné, on m’a reproché d’en faire un fond de commerce. Cela m’a profondément blessé. D’autant que, quand j’ai commencé à réaliser les premiers films consacrés à Glenn Gould, en 1974, j’étais dans la dèche la plus totale. Mais cela n’avait aucune importance pour moi. J’avais une telle passion pour cet interprète, y compris avant que je le rencontre, notamment en raison des nombreux entretiens téléphoniques que nous avions eus. Un musicien tellement intègre. Un modèle d’existence. Une existence tellement pleine et dénuée de compromis.

A un moment donné il avait reçu une offre de deux millions de dollars pour donner deux récitals à Carnegie Hall. Il a répondu « merci, mais non merci ». Il était incorruptible. Ce qu’il y avait d’extraordinaire était que je ne fus jamais intimidé, alors que l’intelligence de ce musicien était hors du commun. Même en dehors de la musique, Glenn Gould dégageait un génie cérébral incroyable Je n’ai jamais entendu de sa part une phrase banale. Un de mes regrets est de ne pas avoir enregistré un portrait exceptionnel qu’il avait fait de Stokowski.

Autre grand regret. Pendant le tournage des Variations Goldberg, les techniciens étaient partis déjeuner à l’occasion d’une pause. Glenn Gould ne les accompagna pas. En général il restait assis sur une chaise, et on le retrouvait dans la même position de méditation après la pause. J’étais parti avec les techniciens, et un manutentionnaire m’a demandé si Glenn Gould pouvait interpréter une œuvre de Chopin dont il ignorait le nom, mais qu’il a commencé à chanter. J’ai reconnu une polonaise, et j’ai dit à ce manutentionnaire de demander au musicien s’il connaissait cette œuvre. Le manutentionnaire s’est timidement approché de Glenn Gould, lui a demandé s’il pouvait jouer cette polonaise, et le pianiste s’est alors lancé dans une gigantesque interprétation, presque wagnérienne, de la pièce … Malheureusement, je n’avais pas mis en route les caméras et le magnétophone.

Il est un autre grand pianiste qu’on voit apparaître au détour de certains de vos films, mais auquel vous n’avez pas consacré de film. Je veux parler d’Arthur Rubinstein. Que pensez vous de celui réalisé par François Reichenbach, « L’Amour de la vie » (1969) ?

J’ai adoré le film quand je l’ai vu, du fait de la personnalité d’Arthur Rubinstein. Il était fait pour être filmé. Mais ce film est un fourre-tout, sans construction.

Et qu’auriez vous réalisé, comme film, avec un tel artiste ?

Je ne peux vous répondre. J’aimais énormément Rubinstein. C’est un pianiste qui vous donnait du plaisir. Et il avait une grande noblesse. Je ne sais vraiment pas ce que j’aurais pu faire comme film. Il y avait un grand naturel quand il jouait. La musique sortait par tous les pores de sa peau. Peut être aurais-je eu des difficultés face à certains aspects mondains de sa personnalité. Mais je me souviens d’une séquence où, face au Quatuor Ludwig, il joue seul, au piano, le mouvement lent du 7e Quatuor de Beethoven, et juste après dit « c’est insupportablement beau ». On est alors très loin de Madame Verdurin. Chacune de ses paroles est au cœur de la musique. Il y avait donc chez lui une grande profondeur, et parfois une certaine superficialité qui m’aurait posé des difficultés.

Je suis très attaché au cadrage, à la manière dont l’interprète est filmé

Tout votre livre d’entretiens pose la question de la difficulté de filmer la musique. En même temps, beaucoup de vos films sont composés d’archives filmées à rebours de ce que vous auriez fait en de telles circonstances. Je pense notamment à l’ouverture de votre film consacré à David Oïstrakh, où on voit le violoniste à des « kilomètres » du pianiste, ou encore à la fin du film où on le voit interpréter la fin du premier mouvement de la Sonate « à Kreutzer ». Il est au côté de la pianiste Frieda Bauer… qui n’apparaît pas à l’image.

Je précise tout d’abord que si j’ai choisi cette séquence pour terminer ce film c'est parce que j’ai rarement vu un violoniste aussi bien cadré. J’ai rarement vu un plan aussi beau. Je suis très attaché au cadrage, à la manière dont l’interprète est filmé, parce que j’ai vu trop de grandes interprétations gâchées par la réalisation.

J’ajoute que la fin d’un film est toujours très compliquée à élaborer. Et en particulier pour celui-ci. D’autant que cette séquence vient après des propos de Guennadi Rojdestvenski, qui évoque la mort du violoniste et les terribles difficultés affrontées par David Oïstrakh tout au long de sa vie.

Et ce plan du violoniste, où juste avant la fin du premier mouvement de la Sonate « à Kreutzer », on le voit lever les yeux vers le ciel, est absolument sublime. J’avais prévu une autre fin, et j’avais filmé Yehudi Menuhin se rendant sur la tombe d’Oïstrakh, mais cela ne convenait pas. On ne pouvait pas faire mieux que ce plan d’Oïstrakh.

Avec Klaus Mäkelä à Oslo, le 23 janvier 2023, pour un portrait du jeune chef finlandais qui sera bientôt diffusé sur Arte © Pierre-Martin Juban

Il est une anecdote très drôle de votre livre, c’est quand vous évoquez que, tout jeune, vous êtes allé à un concert d’Arthur Grumiaux et Clara Haskil. Fou de violon, vous allez faire dédicacer votre programme à l’issue du concert, mais demandez cette dédicace uniquement à Grumiaux. Pouvez-vous l’évoquer à nouveau ?

Je me suis conduit comme un petit crétin. J’étais passionné par le violon, alors que durant tout le concert je n’ai eu d’yeux et d’oreilles que pour Clara Haskil. Cette femme qui avait l’air d’un squelette, était absolument fabuleuse. Une beauté renversante et je n’ai quasiment pas entendu Grumiaux de tout le concert. Mais j’avais emporté un livre qui comportait une photo de Grumiaux, et le lui ai fait dédicacer. C’est alors que Clara Haskil m’a demandé en catimini pourquoi je n’étais pas intéressé par une dédicace de sa part ! Elle est morte deux jours plus tard.

Il y a toujours de jeunes artistes de premier plan

Vous avez consacré des films à certains des plus grands interprètes du XXe siècle, Menuhin, Oïstrakh, Richter, Fischer-Dieskau. Vous auriez pu en perdre votre curiosité ou votre enthousiasme pour des interprètes plus jeunes ou de moindre notoriété. Est-ce le cas ?

Non. Il y a toujours de jeunes artistes de premier plan. Travailler avec l’immense pianiste qu’est Piotr Anderszewski fut quelque chose d’extraordinaire. C’est un artiste d’une très grande rareté. Il a, de plus, accepté de tourner certaines séquences un nombre incalculable de fois. Et quand on a tourné notre film consacré aux Variations Diabelli, de Beethoven, il était prêt à tourner durant encore deux ans. Et puis je pense à des violonistes tels que Valery Sokolov ou Aylen Pritchin. J’adore aussi le premier violon du Quatuor Arod, Jordan Victoria, quatuor auquel j’ai du reste consacré un film (« Ménage à quatre », NDLR).

Cela étant, jamais je ne retrouverai chez les chanteurs – aussi fabuleux puissent-ils être – ce que j’ai connu avec Dietrich Fischer Dieskau et Julia Varady.

Propos recueillis par Frédéric Hutman le 12 décembre 2023

(1) Bruno Monsaingeon : Filmer la musique, entretiens avec Guillaume Montsaingeon – Editions de la Philharmonie de Paris / 336 pages – 28 €

Photo © Pierre-Martin Juban

Derniers articles

-

27 Avril 2024Pierre-René SERNA

-

26 Avril 2024Jacqueline THUILLEUX

-

26 Avril 2024Archives du Siècle Romantique