Journal

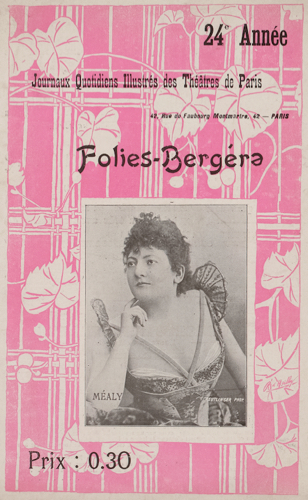

Les Archives du Siècle Romantique (80) – Les Folies-Bergère vues par Emile Zola (Cronaca Bizantina - 1er avril 1882)

[M.A.J.] REPRISE DU SPECTACLE "ON AURA TOUT VU !" LES 14, 15 et 16 JUIN AUX BOUFFES DU NORD ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De la période de la Révolution aux années 1920, le Palazzetto Bru Zane embrasse le répertoire français dans toute sa diversité et la musique dite « légère » fait depuis longtemps partie de son champ d’investigation. L’opérette évidemment, mais aussi le café-concert, domaines sans lesquels on ne saurait se faire une idée complète du contexte musical, parisien en particulier, de la période en question.

Fidèle des productions du PBZ, Flannan Obé a imaginé et mis en scène, avec la collaboration du baryton Pierre Lebon (à la scénographie et aux costumes), de la mezzo Marie Gautrot et de Delphine Dussaux au piano, un spectacle en hommage au monde des cafés-concerts, de la capitale de la Belle Époque aux Années folles – sur des pages signées Bruant, Guilbert, Scotto, Hervé, Borel-Clerc, Satie, etc. (1) « On aura tout vu », tel est son intitulé, a été créé le 9 février dernier à Venise, en plein Carnaval, mais cette production joyeuse et aisément « transportable » sera reprise aux Bouffes du Nord les 14, 15 et 16 juin prochains, dans le cadre du Festival Palazzetto Bru Zane Paris 2024.

Les Archives du Siècle Romantique lui font écho avec un texte d’Emile Zola publié, en français, dans le numéro du 1er avril 1882 de Cronaca Bizantina, revue bimensuelle romaine (dont l’existence s’est étalée de 1881 à 1886). L’auteur des Rougon-Macquart, qui terminait alors la publication en feuilleton de Pot-Bouille dans Le Gaulois, livre à ses lecteurs italiens un tableau saisissant de vie et de relief d’un lieu de divertissement ouvert en 1869 et indissociable d’un certain esprit parisien : les Folies-Bergère.

Alain Cochard

*

digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00182413/1882/Aprile

Il existe à Paris un endroit bizarre, exquis, fort peu orthodoxe, moitié café, moitié théâtre, parisien au possible, fort recherché par les provinciaux et les étrangers. Cet endroit s’appelle les Folies-Bergère. Là, une foule se réunit chaque soir ; quand je dis une foule, c’est une cohue que je devrais dire. Elle se compose du public qui s’amuse, ou mieux encore du public qui a la prétention de s’amuser, c’est-à-dire de ce groupe énorme, blasé, pincé, noceur, rarement jovial, que l’on rencontre depuis une dizaine d’années partout où il est de bon goût de se trouver.

Le samedi, il court au cirque ; le jeudi, on le voit à l’hippodrome ; tel jour appartient au skating, tel autre aux concerts Musard ; le reste du temps, on l’aperçoit un peu partout, aux Champs-Élysées, quand il ne pleut pas, à Longchamp, les après-midi de courses, sur les Grands Boulevards de quatre à sept heures. Un de ses rendez-vous de prédilection est les Folies-Bergère. Rien n’est amusant comme de la voir là, cette étrange et formidable population de viveurs.

Elle ondule, se croise, serpente, ornée de tous les chapeaux imaginables, dans les longs promenoirs tendus de rouge, sur les balcons rouges aussi, parmi les comptoirs servis par des femmes enrubannées, sur le gravier du jardin couvert, au milieu des tables chargées de bocks, de liqueurs, entre des gens aplatis sur des chaises ou roulés au fond de canapés en joncs, à l’ombre de gros bosquets verts, autour de gracieuses fontaines frémissantes et parées sous la lueur blanchâtre des becs de gaz.

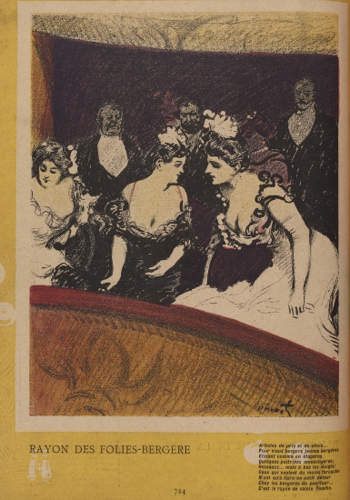

Articles de prix et de choix ...

Pour vieux bergers, jeunes bergères

Étalant comme en étagères

Quelques poitrines mensongères ;

Reluquez ... mais à bas les doigts !

Ceux qui veulent du moins farouche

N'ont qu'a faire un petit détour

Chez les bergères du pourtoutr...

C'est le rayon de sainte Touche.

L'Assiette au Beurre - 9 février 1902 © Gallica - BnF

Çà et là, quelques visages connus, des artistes, une bande de Roumains tapageurs, trois ou quatre étudiants chevelus, puis de bons bourgeois, commerçants ou boutiquiers agrémentés de leur femme ou d’une brave famille abasourdie à qui ils ont jugé à propos de montrer « ça », non pas le spectacle, mais les rôdeuses qui se promènent dans tous leurs atours à la mode, avec du clinquant aux poignets, aux oreilles et au cou. Et il faut voir les visages curieux, joyeux, goguenards, les coups de coudes que s’administrent les excellentes gens, quand il en passe une, vieillie, sinistre dans son costume de mauvais goût, presque ridicule, loque fripée dont personne ne veut plus ! Et les gestes d’approbation, les clignements d’yeux satisfaits, les regards gros d’envie et de désirs dont on accompagne celles qui sont jolies, coquettes, vêtues de fraîches toilettes, serrées dans des cuirasses d’amazones étincelantes de jais aux mille paillettes, perdues sous l’élégance de fines dentelles un peu hérissées. Ah ! ah ! combien de maris venus là, exclusivement par curiosité, sont retournés chez eux rêveurs, traînant à leur bras une aigre moitié soudain prise de colère et de jalousie ! Aussi, pourquoi ne l’ont-ils pas conduite en présence de la femme à barbe, au premier étage, une gaillarde celle-là, grosse, trapue, avec de longs favoris d’avocat, et des moustaches en crocs dignes d’un sapeur de l’ex-garde impériale ? Cette vue aurait certainement distrait madame. On aurait bu un mince verre de chartreuse ou même de parfait amour, et le sourire, s’il n’avait pas embelli bien des élèves moroses, les aurait à coup sûr rassérénées.

Mais jetons un peu les yeux sur la scène ; éloignons-nous précipitamment des jeux d’adresse où de fort peu honnêtes matrones veulent nous agripper et nous forcer à leur gagner des objets infimes, moyennant des sommes folles.

Fuyons la femme à barbe, sa voisine de comptoir qui nous accable d’œillades engageantes. Faufilons-nous à travers ces buveurs attablés. La foule grossit de plus en plus. Gare aux garçons de café qui promènent des pyramides de verres sur des plateaux minuscules. Aïe ! un filou qui se fait coffrer !

Ma montre ! ma montre ! crie un gros monsieur tout essoufflé. Ne saluons pas l’huissier porteur d’une si belle chaîne de métal ; ne marchons pas sur les interminables queues de robes de ces dames, il pourrait nous en cuire.

Ah ! entendez-vous déjà l’orchestre ? S’en donne-t-elle la petite flûte ! et les cuivres donc ! et la grosse caisse ! On est en train d’écorcher l’ouverture du Pré-aux-Clercs. Pauvre Hérold !... Ah ! respirons un peu…

Enfin ! nous voilà installés, debout, mais les mains appuyées sur le velours rêche d’un dossier de loge. Décidément, la salle est comble. Devant nous, trois dos de femmes très attentifs, des chapeaux fleuris comme des corbeilles. Plus bas, aux fauteuils d’orchestre, des têtes, des sommets de têtes. Quelle variété ! plusieurs crânes plus chauves que des genoux étincellent parmi des rondeurs blondes, rousses, noires, les unes hérissées, les autres broussailleuses, d’autres encore lisses de pommade. Avec un peu de bonne volonté, on croirait voir une forêt dont certains troncs moussus ont été coupés anciennement, tandis que d’autres semblent avoir été sciés il y a peu de temps. Dans une petite loge, près de la scène, une adorable femme, d’un rose gai, croque des bonbons en riant tout près de l’oreille d’un vieux monsieur très laid, son voisin. Et sur la scène, derrière la rampe du gaz, sous un jet de lumière électrique, des danseuses presque nues s’évertuent à jouer des jambes. Toutes ont un sourire de convention plaqué sur la face. Dans le rayonnement qui les environne, leurs maillots bien tirés sur leurs jambes ont des courbes pleines d’ombres claires. Entre des colliers dont les grains claquent, on aperçoit des coins de chair un peu neigeuse, puis leurs bras blancs dont elles se font des auréoles. Leurs poitrines tressautent ; elles vont s’élancer des corsets que des guirlandes feuillues piquées de coquelicots enlacent. Le décor représente un parc, si l’on veut. À présent, on n’est plus attiré que par le chef d’orchestre, dont le bras agite un bâton noir avec beaucoup de prétention.

Il a un aspect de sacripant-bon-diable-ayant-conscience-de-sa-valeur. Le plastron de sa chemise blanche éclate entre les parements de son habit noir. L’orchestre mugit longuement, puis, un silence,… le rideau tombe, avec une pesanteur lente, laissant autour de lui la stupéfaction des choses énormes qui remuent sans faire de bruit.

La foule n’en a pas moins continué son tapage et ses causeries. Seulement, elle marche, se remue encore plus compacte que naguère. Épaules contre épaules, dos contre ventres, elle ressemble à une hydre aux mille têtes sur laquelle courrait une vapeur légère : la fumée des cigares et des cigarettes.

Mais voici que le rideau se lève de nouveau, et que l’orchestre se met à piauler une valse anglaise très typique et très amusante. Suivent des mimes. Ils saluent gravement. Leurs jambes ont l’air d’être enduites d’une couche d’un noir mat. Leurs longs habits à queue, en satin, forment un arc-en-ciel grotesque bleu, rouge, jaune, marron, vert. Tous portent des ordres comiques sur la poitrine, au milieu de leurs jabots. Des plaques sur leurs souliers plats semblent des élytres d’insectes brillants et très remuants. Alors, commence une grêle de gifles et de coups de pieds mêlés de musique raclée sur des violons qui s’allongent soudain brusquement, sur des guitares qui partent comme des pistolets, tandis que des accordéons murmurent des notes langoureuses, que des chaises sont lancées par les coulisses sur les musiciens, qui se renversent, que des chemins de fer aériens passent, crachant des fusées sur les perruques ébouriffées des acteurs. Cette fois, le public délire. Dix fois les mimes sont rappelés, et dix fois ils se livrent à des farces nouvelles. À la fin, n’en pouvant plus, ils se retirent ivres d’applaudissements… et le public ne tarde pas à en faire autant.

On s’enveloppe ; les femmes se pressent aux vestiaires, et on gagne la rue, escorté jusqu’aux trottoirs par un feu d’artifice d’affiches et de réclames multicolores. Chacun a besoin de sommeil. Donc, comme dit la chanson de Marlborough :

La cérémonie faite,

Mironton, mironton, mirontaine,

Chacun s’en fut coucher.

Les uns avec leurs femmes,

Mironton, mironton, mirontaine,

Et les autres tout seuls.

Emile Zola

(1) « On aura tout vu » : bru-zane.com/fr/evento/ne-vedremmo-delle-belle-una-note-al-cafe-concert/#

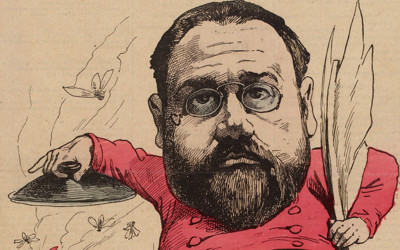

Illustration © Emille Zola par Gill André - La Nouvelle Lune (23/04/1882)

Derniers articles

-

15 Avril 2025Alain COCHARD

-

15 Avril 2025Michel EGEA

-

15 Avril 2025Alain COCHARD