Journal

Une interview de Gregory Kunde, ténor – Un défi au temps

Gregory Kunde n’en finit pas de défier le temps et l’entendement. A presque 70 ans, le ténor américain affiche une santé vocale et physique déconcertante, à faire pâlir les plus jeunes, à qui il n’hésite jamais à livrer de précieux conseils. Quarante-cinq ans après ses débuts à Chicago, il a pratiquement tout chanté, à part Wagner qu’il n’a pas trouvé utile de mettre à son impressionnant palmarès, de petits rôles formateurs au répertoire lyrique, lyrique léger, romantique, et belcantiste. Il a contribué à la Rossini renaissance, vécu de près la maladie, avant de revenir sur le devant de la scène et de remettre à l’honneur le baryténor, avant de faire sien les rôles les plus lourds et de devenir le ténor héroïque, herculéen, et pourtant si raffiné, qu’il n’imaginait pas devenir.

Super-héros lyrique, Kunde retrouvera Calaf à l’Opéra Bastille, du 8 au 28 novembre (en alternance avec son compatriote Brian Jagde), dans la mise en scène de Bob Wilson, au côté de la Turandot de Tamara Wilson.

Vous êtes une légende du chant en raison de l’ampleur de votre répertoire et de la longévité de votre carrière et pourtant vous n’êtes pas aussi célèbre que certains de vos confrères. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce par modestie ou tout simplement parce que vous n’avez pas eu la chance

Sans doute parce que j’ai changé régulièrement de répertoire ; j’en suis à trois je crois (rires) ! J’ai fait mes classes, comme de nombreux jeunes chanteurs, en Amérique, mais je n’étais pas connu à mon arrivée en Europe où nous étions au tout début de la Rossini renaissance. J’ai tout de même profité de cette opportunité pour aller chanter à Pesaro au Festival Rossini, mais ce fut à la fois un bonheur et une malédiction, car je pouvais me développer dans ce répertoire et devenir un ténor rossinien et pourtant je ne voulais pas être catalogué. Je voulais être un ténor belcantiste, capable de chanter des partitions de Rossini.

A cette époque les firmes n’écoutaient pas ce que je chantais, je ne les intéressais pas, et quand elles l’ont été, elles ne voulaient plus de moi mais de la nouvelle génération. J’appartenais au passé. Ce n’est pas par modestie, car je suis assez connu aujourd’hui et j’ai le sentiment d’avoir accompli au cours de ces quarante-cinq de carrière, quelque chose d’important, dont je suis fier.

© Chris Gloag

Pour beaucoup de connaisseurs vous êtes un exemple parmi les chanteurs car votre présence sur scène depuis 1978 est un véritable défi au temps. Pouviez-vous imaginer que le jeune ténor engagé tout d’abord au studio lyrique de Chicago dans de petits rôles allait mener une pareille aventure et être toujours en activité quarante-cinq ans plus tard, à l’heure où tant d’autres ont déjà pris leur retraite ?

Non, il m’était impossible d’imaginer une chose pareille. Comme je vous l’ai dit je suis béni - et je le dis d’autant plus que je suis croyant – et je pense sincèrement que Dieu a pris soin de moi. Lorsque j’ai débuté à Chicago j’ai eu la chance de côtoyer des artistes formidables tels que Kraus, Pavarotti ou Domingo, me suis retrouvé en scène face à Bergonzi, Cappuccilli, Nucci, Bruson, Freni ou Ghiaurov ; des chanteurs qui m’ont beaucoup appris et dont j’ai partagé l’expérience. Je me souviens avoir chanté Tybalt dans un Roméo et Juliette interprété par Kraus et Freni ; ils avaient bien 55 ans, ce qui pour moi était très vieux, n’ayant que 27 ans, mais me retrouver face à de telles légendes, les regarder, les écouter m’a donné envie de les suivre. Kraus m’a conseillé d’y aller doucement, de prendre mon temps et de chanter ce qui était écrit pour moi, ce que j’ai fait. Et me voilà quarante-cinq ans plus tard ! J’ai abordé I Vespri siciliani à cinquante-six ans, puis deux ans plus tard Otello. Le moment était venu, car je savais que ma voix avait évolué et qu’à partir de la cinquantaine elle serait parvenue à maturité.

En quelques années vous vous êtes imposé sur les plus grandes scènes développant vos capacités vocales et techniques chez Rossini mais aussi Puccini, Verdi, et le répertoire français, jusqu’à ce que la maladie vous tienne éloigné de la scène en 1994. Pensiez-vous pendant cette période difficile pouvoir remonter un jour sur scène, ou retrouver votre voix ?

Oh que oui. J’aime raconter cette histoire qui m’est arrivée au début de mon traitement contre le cancer. Je me suis rendu chez un spécialiste qui a examiné ma gorge, m’a recommandé de ne plus chanter pendant toute la période du traitement et de parler le plus doucement possible, car la chimiothérapie que je suivais devait attaquer les cellules qui se trouvaient sur les cordes et certains muscles pouvaient être endommagés. Je n’ai donc pas chanté pendant sept mois et quand je suis retourné le voir il s’est étonné de constater que j’avais les cordes vocales d’un bébé. Grâce à Dieu j’ai ainsi pu reprendre lentement mon travail.

© gregorykunde.com

Vous avez donc vaincu ce cancer, puisqu’en 1995 votre retour a pu avoir lieu avec un instrument modifié : pouvez-vous nous parler de ce moment de bascule particulier où vous avez réalisé que vous alliez être en mesure d’aborder des rôles nouveaux auxquels vous n’aviez pas pensé ?

Tout n’est pas revenu d’un coup de baguette magique : j’ai dû beaucoup m’entraîner. La technique était toujours là, mais il fallait travailler pour retrouver le niveau d’avant la maladie, comme pour un sportif qui s’arrête, il était nécessaire de s’exercer à nouveau. En 1995 je suis remonté sur scène, à Madrid, pour chanter Ernesto dans Don Pasquale ; j’ai annoncé très tôt en répétition que je devais porter une perruque car j’avais perdu mes cheveux. Je n’avais rien dit pendant trois ans et c’est seulement à mon retour que j’ai abordé le sujet, car je savais que tout allait mieux. C’était très fort de revenir car j’avais choisi de n’en parler qu’à mes amis les plus proches. En 1994 quand j’ai appris que j’avais un cancer, si je l’avais annoncé, ma carrière aurait été interrompue, heureusement ce n’est plus le cas aujourd’hui, on vous soutient, mais pas à l’époque. C’est ce qui est arrivé – vous vous en souvenez peut-être – à Tatiana Troyanos ; elle en a parlé et cela lui a été fatal. J’ai eu pour ma part la chance d’avoir ma famille et d’être énormément aidé.

Pensiez-vous pour autant être bientôt en mesure de chanter des rôles plus lourds, notamment ceux du répertoire spinto ?

Non impossible, j’étais juste très heureux de pouvoir revenir sur scène et de me reconstruire peu à peu ; j’ai donc repris les rôles que j’avais laissé, ceux du répertoire rossinien, quelques Donizetti, beaucoup de bel canto et des œuvres françaises comme Les Huguenots, Berlioz avec Cellini et surtout La Damnation de Faust sous la direction de Dutoit, notamment en 2001. Je n’avais jamais rêvé d’élargir mon répertoire en allant sur des territoires éloignés. Je vais vous raconter comment tout cela est arrivé. J’ai chanté mes premiers ouvrages de Berlioz et on m’a demandé de revenir à Pesaro pour y donner Tancredi et Semiramide, mais j’ai vite compris que je n’étais plus capable de chanter aussi bien les rôles d’Argirio et d’Idreno qu’auparavant ; ils ne correspondaient plus à ma vocalità, tout comme l’Arturo d’I Puritani qui était mon rôle-signature et cela s’est accompagné d’une crise qui m’a donné envie de tout arrêter.

Heureusement pendant que je chantais Cellini avec Colin Davis, j’ai été contacté par la direction de Pesaro qui m’a proposé de remplacer un collègue dans l’Otello de Rossini, ouvrage que je ne connaissais pas du tout. Sachant que le maestro Zedda allait être dans les parages, j’ai accepté la proposition et me suis ainsi retrouvé à Pesaro en compagnie de Flórez et de Merritt sur la production de Giancarlo Del Monaco dirigée par Renato Palombo, réalisant très vite que ce répertoire de baryténor me convenait parfaitement. J’avais toujours les aigus, mais j’étais en plus capable de puissance dans le declamato ; Otello s’est donc avéré idéal, suivi l’année d’après par Pirro (Ermione) et Antenore (Zelmira), deux autres rôles écrits pour Nozzari (1). Après Zelmira, je devais me rendre à Rome pour chanter Norma, mais j’ai eu des craintes car je me souvenais de Del Monaco, de Vickers ou de Corelli, des ténors puissants, immenses, qui s’étaient illustrés en Pollione, mais mon manager italien a su me convaincre.

La révélation est arrivée au moment où j’ai vu le nom de Bellini écrit sur la partition. Bon sang mais bien sûr, « cazzo ! » me suis-je dit alors, Bellini, voici la clé ! Je me suis mis à travailler « Meco all’altar di Venere » et ai reconnu les Capuleti que j’avais tant chantés dans ma première carrière et j’ai compris que je pouvais y aller. Tout s’est bien passé et après cela j’ai pu accepter d’aborder mon premier Arrigo d’I Vespri siciliani à Turin en 2011. J’ai prévenu le maestro Noseda que je n'en connaissais pas une note, mais il m’a rassuré en me garantissant que malgré la longueur du rôle et sa tessiture, il y avait beaucoup de passages declamato très bien écrits pour moi ; c’était le début de ma nouvelle carrière.

Otello au Liceu de Barcelone © David Ruano

Depuis cette seconde carrière, on a le sentiment que vous n’avez plus aucune limite, que vous pouvez tout chanter. Vous êtes sans doute avec l’encyclopédique Domingo, celui qui aura incarné le plus de personnages et qui restera dans l’histoire pour avoir interprété les deux Otello. Par-delà la fierté d’avoir relevé ce défi, comment avez-vous vécu cet exploit ?

Différent et pas tant que ça, ils ont de nombreuses similitudes vous savez. Quand j’ai chanté la première fois l’Otello rossinien, je ne l’ai pas dit souvent, mais c’était peu après avoir été invité à chanter dans Semiramide au théâtre des Champs Elysées en 2006. J’avais donc repris cet opéra l’été d’avant à Pesaro et n’étais pas très satisfait de mes performances. Avant d’arriver à Paris, Evelino Pidò m’avait appelé pour me dire qu’il valait mieux couper le premier air d’Idreno « Ah dove, dove il cimento », proposition que j’aie acceptée tout en étant mécontent, mais en fin compte c’était préférable. Tout se passe bien à Paris lorsque Bruxelles me propose l’Otello de Rossini, que j’accepte. Mais Pidò qui devait diriger l’ouvrage me fait savoir qu’il me voudrait en Iago et je comprends pourquoi, car il m’avait entendu dans Semiramide et constaté que je n’étais plus aussi vaillant qu’avant en Idreno, mais j’ai tenu bon.

Au même moment La Fenice me propose Otello de Verdi et je les prends pour des fous. Je l’étudie tout de même me souvenant d’avoir souvent interprété Cassio dans ma jeunesse et comme avec Pollione je bloque, pensant une nouvelle fois à Del Monaco et à Vickers. J’ai pourtant accepté en me disant que le chanterais avec mes moyens, sans vouloir rivaliser avec ces voix énormes du passé. L’histoire a voulu que je sois programmé à quelques mois d’intervalle en 2012 dans l’Otello de Rossini, puis dans celui de Verdi. Les deux ont été des succès et Pidò lorsqu’il m’a entendu en répétition n’en revenait pas : « Mais que vous est-il arrivé ? » m’a-t-il demandé. « Mais, maestro, ma voix a juste changé » lui ai-je répondu. Et aujourd’hui je suis le seul à avoir chanté la même année les deux Otello. La dernière fois à la Scala en 2015, c’était fin juillet je crois, je suis parti le lendemain de la dernière représentation rejoindre Peralada où j’étais attendu pour chanter l’Otello de Verdi. C’était de la folie, mais je l’ai fait et en excellente compagnie puisque Carlos Álvarez et Eva-Maria Westbroek m’entouraient : j’adore raconter cette anecdote.

Comme chaque année votre nouvelle saison est bien chargée et nous sommes heureux de vous retrouver à Paris, à l’Opéra Bastille, où vous avez rarement été invité, plus souvent appelé pour remplacer des ténors défaillants. Vous serez prochainement Calaf dans la mise en scène de Bob Wilson, dirigé par Marco Armiliato, une production dans laquelle vous avez joué en 2018 à Madrid. Calaf fait-il partie de vos rôles fétiches, et d’ailleurs en avez-vous un ?

J’étais là pour les Capuleti en 2016 pendant la grève avec Laura Claycomb et Jennifer Larmore et nous avons répété, mais seulement chanté en costumes et avec orchestre à la générale, car après nous n’avons pu donner que des versions de concert – parfois sans lumière. Ce fut la seule fois où j’ai été invité à la Bastille. J’ai par la suite été appelé pour des remplacements pour Louise 2008 et Otello en 2019. Calaf est mon rôle préféré (rires) : il est court mais sa musique est fantastique et surtout dans la version que nous donnons avec le long final, ce qui n’est pas fréquent, il est plus étoffé. J’aime ce personnage souvent perçu comme stupide et n’hésite pas à le mettre en avant, car il est tout de même le seul à remporter les énigmes.

Chez Wilson où l’on ne doit pas beaucoup bouger, il faut écouter et réagir aux situations seulement par une expression du visage toujours éclairé, ou par un geste qui vient fendre l’espace : c’est peu mais j’ai le plus bel air de l’histoire de la musique à chanter, que demander de plus ? Attention j’aime interpréter Calaf car l’écriture de Puccini contient plus d’émotions et de beauté dans ses lignes que bien d’autres partitions, mais l’Otello de Verdi lui est supérieur et je le place au-dessus de tous les autres.

Vous venez d’interpréter votre premier Eleazar de La Juive à Turin : comment expliquez-vous ce lien étroit avec l’opéra français qui ne vous a jamais quitté ?

A mes débuts en 1978, au Chicago Young Artist program, j’ai rencontré Alfred Glaser qui était un coach et professeur de chant français. À ma première audition j’ai chanté « Salut, demeure chaste et pure » de Faust et il m’a dit que si j’acceptais de venir, il me confierait des rôles français et il n’a cessé par la suite de m’encourager en répétant qu’il ne fallait surtout pas avoir peur de la langue française – que je parle un tout petit peu. Je voudrais travailler plus souvent en France où j’ai de bons souvenirs, comme à Marseille et à Toulouse.

Peter Grimes à Valencia © gregorykunde.com

Quel rôle nouveau avez-vous l’intention d’aborder dans les années qui viennent ?

Il Barbiere di Siviglia à Venise © gregorykunde.com

Nous verrons, c’est difficile de trouver des jobs surtout quand les orchestres vous connaissent en tant que chanteur. Il y a peu de temps pour répéter, quelques secondes pour établir le respect et on doit savoir quoi faire et tout doit être planifié, ce qui n’est pas simple. J’ai surtout envie de diriger des pièces issues du bel canto, où je pourrai apporter mon expérience. J’espère y parvenir et retrouver le plaisir que j’ai ressenti à la Fenice en dirigeant Il Barbiere di Siviglia : c’était formidable.

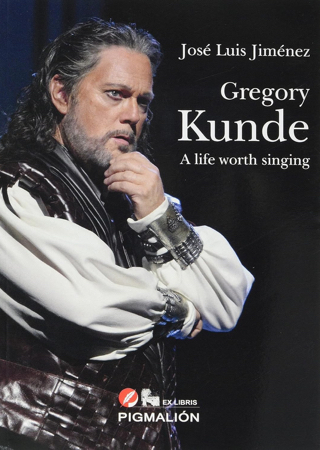

Alors que vous êtes toujours en activité, vous avez déjà publié vos mémoires en 2021 intitulées A life worth singing. Pourquoi maintenant ?

La version espagnole est parue précédemment. J’ai fait la rencontre du journaliste José Luis Jiménez qui était venu m’entendre à La Coruña dans Guillaume Tell. Nous ne nous connaissions pas mais nous avons sympathisé et il est venu régulièrement m’écouter, réalisant une interview après mon premier Otello à Venise ; en 2015, à mon grand étonnement, il m’a proposé d’écrire un livre sur moi. Après un temps de réflexion je me suis laissé convaincre. Il écrit très bien et a réalisé un excellent travail d’observation, au cours de ces longues séances captées un peu partout ; nous avons fait quarante-deux heures d’enregistrement. La version italienne doit paraitre en décembre, j’espère que la version française suivra.

A quoi pensez-vous lorsque vous êtes face à vous-même le matin, rituellement en train de vous raser, seul face à un miroir comme tant d’hommes ?

Ahhhh cela dépend de l’endroit où je me trouve, car cela peut influer sur mes pensées. Quand on sort d’une maladie comme moi et que l’on revient de loin, le regard que l’on peut poser sur la vie change complétement. Je peux désormais dire que le plus important pour moi est d’être vivant et entouré de ma famille. Quand je dis que je bénis la vie, ce n’est pas en l’air croyez-moi, car elle m’est chère. Je parlais l’autre jour avec Ermonela Jaho et nous nous sommes dit que si nous étions là, c’était avant tout pour toucher le public qui vient au théâtre pour être à la fois diverti et ému. J’ai parfois un problème avec les mises en scène actuelles qui assènent au public ce qu’il voit chaque jour à la télé, alors que beaucoup de spectateurs choisissent d’aller au cinéma ou à l’opéra pour être transportés ailleurs et éprouver de la joie. Quand on voit Traviata on sait qu’elle va mourir, mais la retrouver en plein milieu du conflit ukrainien n’est pas forcément nécessaire. Si ces propositions ne détournent pas le public de la musique, j’accepte, mais souvent ces images contemporaines perturbent l’attention et vont à l’encontre du message souhaité par le compositeur, ce que je regrette.

Propos recueillis et traduits de l’anglais par François Lesueur, le 29 octobre 2023

(1) Surnommé "le père des ténors", Andrea Nozzari (1776-1832), a participé à la création de neuf opéras de Rossini, dont le rôle-titre d'Otello en 1816 à Naples

Puccini : Turandot

6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 28, 29 novembre 2023

Paris – Opéra Bastille

https://www.operadeparis.fr/saison-23-24/opera/turandot

Photo © Sim Canetti-Clarke

Derniers articles

-

21 Avril 2025Jacqueline THUILLEUX

-

17 Avril 2025Michel EGEA

-

17 Avril 2025François LESUEUR