Journal

La Khovantchina de Moussorgski au Grand Théâtre de Genève – Épiphanie totalitaire – Compte rendu

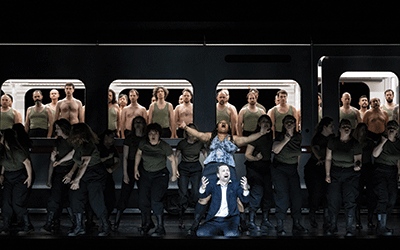

Après Guerre et Paix en 2021 et Lady Macbeth de Mtensk en 2023, Calixto Bieito achève, avec Khovantchina, une sorte de trilogie russe. Attentif à replacer l’œuvre dans une perspective contemporaine, le metteur en scène espagnol place le spectacle sous le signe de l’exil. Durant le prélude, le chœur demeure immobile, valises à ses pieds, dans un hall d’aéroport qui pourrait être signé Santiago Calatrava ou Paul Andreu. Images et messages se succèdent ensuite sur d’immenses portiques modulables, offrant dès lors un flux constant d’ambiances percutantes. Ainsi, le scribe (Michel J. Scott) devient un hacker dont le codage se déroule en lettres de sang. Les graffitis du goulag sont d’un effet tout aussi saisissant que l’affichage des peintures soviétiques à la gloire du prolétariat, de l’Armée rouge et des kolkhoziennes.

On connaît la fascination de Bieito pour l’imagerie violente et totalitaire, et Khovantchina n’y échappe pas. Tout ce qui relève de la Russie est en treillis noir, qu’il s’agisse des régiments de streltsy, des proches d’Ivan Khovansky et du prince lui-même. Les hommes de pouvoir, Chaklovity, le séide du Kremlin, et Galitsine, l’europhile, sont les seuls à arborer une cravate occidentale. Rien d’opulent ni de rutilant dans les costumes imaginés par Ingo Krügler. Dossifeï, le chef spirituel des vieux-croyants, revêt un kilim en guise d’omophorion, la dalmatique orthodoxe, et porte une icône en sautoir. Cette neutralité visuelle ne facilite pas toujours la lisibilité d’une intrigue politique très complexe, et gomme toute diversité communautaire. Il n’est ainsi pas sûr que le ballet persan, ici dévolu aux excellentes choristes féminins du grand Théâtre, dégage la sensualité attendue lors de ce superbe intermède, alter ego scénique des Danses Polovstiennes de Borodine.

De belles intentions se délitent parfois dans une dramaturgie confuse. Quelle logique, par exemple, préside au nettoyage préalable de la baignoire dans laquelle Chaklovity noie Khovansky ? Et ce wagon empli de gaz, mais sans gazés ? D’autres trouvailles, en revanche, s’imposent avec force. Kouzka joue torse nu, le poitrail décoré d’un collier de petites cuillères, avec lesquelles il mange, littéralement, la momie de Staline. Le ténor croate Emanuel Tomljenovic est formidable dans ce rôle de simple d’esprit. C’est là une astucieuse introduction à la relecture de l’histoire russe à laquelle s’adonne cette Khovantchina contemporaine. De même, la tentation européenne de certains boyards, incarnée par Galitsine est illustrée par une maquette du Parlement de Strasbourg que Khovansky brûle. Mais ce sera le seul incendie : il n’y aura pas de bûcher sacrificiel pour les Vieux Croyants. À la place, un wagon s’éloignera entre ombre et lumière, rappel poignant de l’image initiale du peuple en exil. Le dernier tableau, orchestré par Stravinsky, prend alors une ampleur où l’actualisation voulue par la scénographie fait mouche.

La Khovantchina, laissée à l’état de réduction pour piano par Moussorgski à sa mort à quarante-deux ans, a connu diverses orchestrations : rutilante sous la plume de Rimski-Korsakov, âpre et archaïque sous celle de Chostakovitch en 1958, dévotionnelle et fidèle au chœur des vieux-croyants entre les mains de Ravel et Stravinsky en 1913. C’est cette dernière, bien qu’amputée d’une centaine de mesures, que le Grand Théâtre a choisie. Comme pour Guerre et Paix et Lady Macbeth, le chef argentin Alejo Pérez manie avec brio la toute-puissance orchestrale et les subtilités coloristes d’une œuvre aussi saisissante qu’austère. L’Orchestre de la Suisse Romande et le Chœur du Grand Théâtre, ce dernier dirigé par Mark Biggins, y excellent.

Aviel Khan, directeur sortant de l’institution genevoise, a réuni un plateau équilibré, où chaque artiste enthousiasme. On retrouve ainsi la basse volcanique et déchirante de Dmitry Ulyanov en Khovansky, l’airain de Vladislav Sulimsky en Chaklovity, sorte de monstre froid de la bureaucratie. Le Dossifeï de Taras Shtonda, empreint d’humanité et de bienveillance, conduit pourtant les siens à l’autodafé sans état d’âme. Les ténors brillent également : Dmitry Golovnin incarne un Galitsine vibrant, tandis qu’Arnold Rutkowski offre au prince Andreï une superbe mort entre les bras de la Marfa de Raehann Bryce-Davis. Cette production de Khovantchina, bien que dominée par les voix masculines, met particulièrement en avant les figures féminines. Bryce-Davis sidère par sa présence féline et son mezzo à la tessiture sensuelle et déchirante. Elle est la sorcière et la visionnaire, que Bieito rend ici transgressive, notamment dans son échange saphique avec Susanna. Ce rôle révèle le soprano affûté de Liene Kinča, déjà rompue aux principaux rôles wagnériens et straussiens. Belle mais courte prestation d'Ekaterina Bakanova en Emma. Enfin, on s’en voudrait d’omettre Emanuel Tomljenović en Kouzka, Igor Gnidii en Varsonofiev, Rémi Garin en Streshnev, Vladimir Kazakov en premier strelets, et Mark Kurmanbayev en second strelets. Chacun concourt à l’intensité d’un spectacle dont tout Européen sort, sinon comblé, du moins durablement questionné. Moussorgski, lanceur d’alerte avant l’heure ?

Vincent Borel

> Les prochains opéras en France, Suisse, Belgique <

Grand Théâtre de Genève, 25 mars, 20H.

Prochaines représentations les 28 mars, 30 mars, 1ᵉʳ avril et 3 avril 2025.

Derniers articles

-

26 Avril 2025Jacqueline THUILLEUX

-

24 Avril 2025Michel ROUBINET

-

23 Avril 2025Alain COCHARD