Journal

Les Archives du Siècle Romantique (41) - La tragédie lyrique selon Etienne de Lacépède ( ext. La Poétique de la musique – 1785)

Après Gossec, Grétry, Sacchini, Salieri, Cherubini ou Méhul, le Centre de musique romantique française de Venise poursuit sa découverte d’auteurs inspirés par le modèle gluckiste. D’origine périgourdine, Jean-Baptiste Lemoyne (1751-1796) fut en bonne partie formé en Allemagne (il y fut un temps second maître de musique du théâtre de Frédéric II) et, de retour en France, mena une carrière quelque peu perturbée par les conséquences de la querelle entre Gluckistes et Piccinistes, mais toutefois ponctuée de francs succès. Phèdre est de ceux-là : créé à Fontainebleau en 1786 avec la célèbre Mme Saint-Huberty dans le rôle principal, l’ouvrage fit l’objet d’une soixantaine de représentations entre sa création et 1792, puis de diverses reprises jusqu’en 1813, moment où, les goûts et la sensibilité ayant évolué, les jugements se firent négatifs.

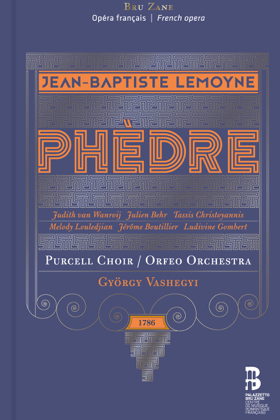

En septembre 2019 à Budapest, l’ouvrage de Lemoyne fut donné en version intégrale sous la direction de G. Vashegyi et fit en parallèle l’objet de l’enregistrement que l’on peut désormais savourer. Passionné par le répertoire français du XVIIIe siècle, le chef hongrois (dont le Purcell Choir et l’Orfeo Orchestra fêtent leurs 30 ans cette année) a déjà signé un très bel Adrien de Méhul pour le Palazzetto Bru Zane. Son sens théâtral nous vaut une Phèdre d’une grande intensité dramatique, avec des chanteurs (1) pleinement accordés à une vision d’ensemble qui sait aussi creuser les moments secrets et intimes de l’ouvrage. Bref, « la richesse des détails répond [ici] à la beauté du tout », pourrait-on dire en reprenant les mots du théoricien Etienne de Lacépède (1756-1825) dans sa Poétique de la musique, publiée en 1785. On ne sait si Lemoyne s’intéressa à ce livre, mais sa Phèdre est en tout cas esthétiquement en plein accord avec les idées qui s’y expriment.

Alain Cochard

*

On pourra consulter l’intégralité de ce texte, dans une transcription moderne, ici : www.bruzanemediabase.com/fre/Documents/Traites-et-methodes/Etienne-de-Lacepede-La-poetique-de-la-musique-1785

« De la tragédie lyrique », extrait de La Poétique de la musique (1785)

Étienne de Lacépède

[…]

L’ensemble d’une tragédie lyrique ne serait pas parfait, si le musicien n’ajoutait pas de nouvelles précautions à celles que nous venons de lui indiquer.

Il doit, dans chaque acte, à moins qu’il n’en soit détourné par quelque raison, il doit, dis-je, faire une telle distribution de morceaux de musique de différents genres, tels que récitatifs, airs, duo, chœurs, etc., que tous ceux du même genre ne soient pas placés à la suite les uns des autres ; qu’on ne voie pas, par exemple, plusieurs airs, plusieurs duo de suite, mais que ces divers morceaux soient mêlés avec goût ; que, par exemple, d’un air on passe à un récitatif, d’un récitatif à un duo, etc.

Si le poème est bien fait, il sera aisé au musicien d’observer cet ordre agréable et varié, parce que, si le poème n’est point dénué des beautés qu’il doit offrir, il présentera partout des sentiments ou des passions, et que tout ce qui est passion ou sentiment, peut-être aisément représenté par un air, et souvent par un duo, ainsi que nous nous en assurerons dans la suite. Mais lorsque le poème sur lequel le musicien travaillera, ne contiendra que des scènes froides et dénuées de sentiment, comment fera le compositeur pour y placer des airs, des duo, etc. ?

Il devra choisir, dans chaque scène, les morceaux qui approcheront le plus de la peinture du sentiment, qui en auront le plus l’apparence ; il devra s’attacher à ceux où l’on raconte quelque évènement important, ceux où l’on rappelle un sentiment passé, mais violent, ceux où l’on annonce un sentiment encore à venir, mais qui doit avoir beaucoup de force. Il se servira de ces morceaux pour faire chanter les personnages, au moins pendant un moment, pour faire entendre un air, quelque court qu’il puisse être ; il donnera à cet air tout l’éclat dont il pourra le revêtir ; il tâchera de sauver, par-là, la longue monotonie du reste de la scène, qu’il ne pourra traiter qu’en récitatif ; ou, s’il lui est absolument impossible de placer le plus petit air dans les scènes froides qu’il rencontre, que du moins il ne néglige rien pour couper son récitatif par des traits d’orchestre mesurés, brillants et variés ; qu’il remplace ainsi, le plus possible, les airs qu’il ne pourra pas faire entendre ; et qu’il offre enfin ce qu’on a appelé un récitatif obligé, et dont nous nous occuperons.

Le musicien doit aussi faire en sorte qu’en ne regardant chaque acte que comme une scène, ou, pour mieux dire, en ne considérant tous les actes d’une tragédie que comme un tout, on ne voit pas d’un côté trop d’airs, de l’autre trop de duo, ou trop de chœurs, de récitatifs, etc. Le mieux serait, que le sujet permît au musicien de répandre dans les actes considérés comme ne formant qu’un ensemble, cette agréable variété qu’il devra tâcher de présenter partout ; mais qu’il ne contraigne jamais son sujet, et qu’il ne se permette point de contresens pour obtenir ce surcroît de beauté ; qu’il ne fasse pas chanter par deux ou par plusieurs personnes, ce qui ne peut convenir qu’à une seule ; qu’il ne fasse pas réciter ce qui peint un sentiment très vif, très déterminé, et qui demande nécessairement un air, etc. Il est assez difficile de voir d’un seul coup d’œil tous les actes d’un opéra, pour qu’il soit très libre au musicien de s’écarter, relativement à ces actes, de l’espèce de règle que nous venons de lui indiquer.

Ne sera-t-il pas aussi avantageux au musicien, de prendre garde à l’étendue qu’il donnera à ses duos, chœurs, récitatifs, etc. considérés uniquement comme morceaux de musique, afin que lorsque son expression n’en souffrira pas, il puisse établir entre les longueurs de ces morceaux, une certaine proportion qui les rende analogues les uns aux autres, et y produire en même temps une assez grande variété pour fournir à l’auditeur toute espèce de plaisir ?

Il est encore une voie que le musicien doit suivre pour faire régner dans sa tragédie, le plus grand ensemble, et pour y ouvrir les sources les plus abondantes de beautés et d’illusion. Qu’il soumette à une liaison musicale les divers morceaux qui composent un acte : l’art de cette liaison n’est autre chose que celui des transitions, ainsi que nous l’avons dit.

Pour qu’elle existe, il ne suffit pas que chaque morceau de musique finisse par un accord très voisin de celui par lequel le morceau suivant commence : la liaison serait trop faible ; il faut encore, pour la plus grande perfection des transitions, que la fin d’un morceau puisse en quelque sorte servir de commencement au morceau suivant, au moins lorsqu’ils sont du même mouvement et du même genre ; ou bien (car une observation exacte de ce que nous venons de prescrire au musicien, pourrait bientôt faire naître la monotonie et l’ennui,) il faut qu’il y ait entre la fin du morceau, et le commencement du morceau suivant, le même rapport que nous verrons qu’on doit mettre entre les deux parties d’un air : c’est-à-dire, il est nécessaire d’annoncer le second morceau, et de le faire désirer, soit par la modulation, soit par le genre des accompagnements, soit par la nature du chant, employés dans la fin du premier. Nous exposerons en détail, en parlant des airs, les moyens que la musique fournit à ce sujet.

Mais le compositeur doit faire ici des observations bien plus délicates, bien plus fines, et qui demandent la hardiesse du génie jointe à la justesse du goût et à la sagacité de l’esprit. Nous venons de voir que les morceaux qui composent un acte doivent être liés ensemble ; mais dans un opéra bien fait, et où il y a par conséquent une grande variété de sentiments, on n’a pas toujours besoin de ces liaisons ; souvent les morceaux de musique, bien loin d’être fondus l’un dans l’autre, doivent être tranchés et séparés d’une manière bien distincte. L’ensemble de la pièce doit alors dépendre de toute autre chose que de la liaison musicale ; il doit être uniquement produit par les divers moyens dont nous avons déjà traité.

Deux morceaux qui se touchent et se suivent, sont tous les deux la peinture d’un sentiment. La première chose que le musicien devra faire sera de considérer attentivement les deux sentiments représentés, de les comparer, de bien examiner leurs ressemblances et la distance qui les sépare. Lorsqu’il aura déterminé le degré de leur éloignement, qu’il tâche de mettre entre les deux morceaux de musique la même distance qu’entre les sentiments qu’il devra peindre ; il pourra y parvenir par le moyen du chant, des accompagnements, des modulations, etc. Lorsque les deux sentiments seront très voisins, que tout l’art des transitions soit employé, que tout soit nuancé, que l’on passe, sans s’en douter, du premier morceau à celui qui le suit, de même qu’on se laisse aller d’un sentiment dans celui qui l’avoisine, sans s’apercevoir du changement qu’on éprouve ; plus le passage sera insensible, et plus le musicien aura montré d’habileté, au moins si les sentiments ne sont séparés que par une faible nuance. Mais lorsque ces mêmes sentiments seront opposés l’un à l’autre, lorsqu’il devra faire succéder les feux de la haine à toute la tendresse de l’amour, soit que le même personnage passe ainsi, avec rapidité, d’un sentiment à une passion contraire ou que deux personnages différents, et dont l’un aime autant que l’autre hait, se livrent l’un après l’autre aux transports qui les animent, que le musicien abandonne toutes les liaisons musicales ; plus la modulation du second morceau sera éloignée de la précédente, plus son chant sera différent de celui qu’il aura employé, plus ses accompagnements seront inattendus, et plus l’effet qu’il produira sera grand, plus l’illusion qu’il fera naître sera complète, plus son tableau sera fidèle. Dans l’opéra d’Armide, Renaud vient d’être enchanté sur un lit de gazon ; les démons, sous les formes les plus agréables, l’entourent de chaînes de fleurs ; la musique fait entendre les sons les plus doux, elle montre le charme qui se répand autour du héros, le funeste ravissement dans lequel on le plonge, le beau lieu où on retient ses pas. Voyez comme M. Gluck a peint tout d’un coup l’arrivée d’Armide, qui, un poignard à la main, et ne respirant que haine et que vengeance, s’avance d’un air terrible pour immoler Renaud : il n’y a point de transition pour lier les deux tableaux ; rien n’est plus tranché que les deux morceaux de musique ; rien ne contraste mieux, et ne produit plus d’effet.

Il faut cependant prendre garde de ne pas outrer l’éloignement qui doit séparer les deux morceaux ; sans cela, le début du second révolterait l’oreille par sa dureté, tant les accords, les chants et les accompagnements y seraient différents des accompagnements, des chants et des accords qui les auraient précédés : il ne faut jamais cesser de plaire, ou, pour mieux dire, il ne faut jamais révolter le spectateur, si l’on ne veut pas que l’illusion soit détruite.

[…]

Lorsque le musicien aura suivi les différentes routes que nous venons de lui indiquer, il aura mis dans sa pièce toute la liaison dont elle est susceptible, il aura exécuté la plus grande partie de ce qui peut avoir rapport à l’ensemble ; et si la richesse des détails répond à la beauté du tout, sa tragédie devra avoir un très grand succès.

Étienne de Lacépède

(1) Judith van Wanroij (Phèdre), Julien Behr (Hippolyte), Tassis Christoyannis (Thésée), Melody Louledjian (Œnone), Jérôme Boutiller, Ludivine Gombert.

Photo © BnF

Derniers articles

-

04 Avril 2025Michel EGEA

-

31 Mars 2025Laurent BURY

-

30 Mars 2025