Journal

Les Archives du Siècle Romantique (86) – Vincent d’Indy : « Le Public et son évolution » (Comœdia, 1er octobre 1923)

1919-1931 : une douzaine d’années et près de 700 pages. L’épaisseur du troisième et dernier volume des « Ecrits de Vincent d’Indy » rassemblés par Gilles Saint-Arroman dans la collection Actes Sud/Palazzetto Bru Zane (1) est à la mesure de l’activité débordante qui fut celle de l’auteur de Fervaal jusqu'à sa disparition à l’orée des années 30, à l’âge de 80 ans.

Une formidable entreprise parvient à son terme ; irremplaçable contribution à notre connaissance d'un musicien trop oublié. Être conservateur tant sur le plan esthétique que politique constitue un gros handicap aux yeux d’une postérité prompte aux anachronismes et aux (confortables) condamnations post mortem – et hors contexte ... Reste que Vincent d’Indy (1851-1931) a occupé une place centrale dans la vie musicale française et que le dessein de Gilles Saint-Arroman ne peut que combler tout mélomane désireux d’appréhender de façon complète la période concernée. « Nous avons voulu, souligne l’auteur, permettre au lecteur d’aujourd’hui de dépasser les fantasmes dont cet artiste a fait l’objet, d’appréhender l’homme public sous toutes ses facettes et de prendre connaissance de l’ensemble de ses idées, des mieux connues aux plus ignorées, des plus datées aux plus actuelles, des moins défendables aux plus visionnaires, de les resituer dans leur contexte afin de mieux comprendre la logique et de suivre les évolution et les permanences. ».

Lettres, articles, discours, communications diverses, interviews, etc. : des documents d’une grande diversité forment la matière du Volume III comme cela était déjà le cas pour les deux précédents. On y trouve un artiste très critique envers les évolutions récentes de la musique (des Six à Schoenberg, en passant le vérisme italien et le jazz, sa plume n’est guère amène ...). Quelle fidélité exemplaire manifeste-t-il sinon envers tout ceux qui ont contribué à forger sa personnalité, à commencer par César Franck, maître auquel de très belles pages sont consacrées, et envers deux points de référence essentiels : Beethoven et Wagner. Et que de fidélité à ses amitiés de jeunesse, dont le trop tôt disparu Emmanuel Chabrier - qu’il avait si pertinemment surnommé « l’ange du cocasse ». À Fauré aussi, comme le démontre le discours qu'il prononça le 8 novembre 1924, au nom de la Société Nationale de Musique, lors des obsèques nationales du "grand artiste et de l'inoubliable ami", du "cher et aimé camarade des jours de lutte et d'enthousiasme." (2)

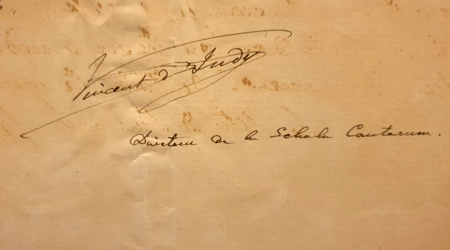

Le nom du compositeur est immédiatement associé à la Schola Cantorum (co-fondée en 1894 par V. D’Indy, C. Bordes et A. Guilmant et qui ouvrit ses portes deux ans plus tard au 269 de la rue Saint-Jacques). Outre l’influence que cet établissement eut à Paris (Satie, Roussel, Varèse, Le Flem, parmi tant d'autres, y ont étudié), la lecture du Volume III permet de mesurer combien il essaima en province. Les "territoires" n'existaient pas encore ; heureuse époque ...

Notre compositeur fut un conférencier très actif durant les années 1920, en France bien évidemment, mais on le vit aussi aux Etats-Unis, en Angleterre, à Bucarest, à Riga et en Belgique. Une Belgique chère à son cœur : il n'oubliait pas le théâtre de la Monnaie avait accueilli la création de Fervaal en 1897 et celle de L’Etranger en 1903 ...

Les années passaient, D’Indy observait l’évolution de la musique. Celle de son public aussi et, sur ce point, il n’hésita pas à faire part de ses réflexions, de façon aussi franche que mordante. Le document présenté ci-dessous, de 1923 et destiné au magazine Comœdia, en témoigne. Vous avez dit "ensnobisation" ?

Alain Cochard

En 1922, à la demande de Georges Alphaud – nouveau directeur du journal artistique Comœdia – Vincent d’Indy reprend sa collaboration avec ce périodique, laissée de côté en 1910 (la première expérience s’était soldée par un duel au pistolet avec Jules Bois). Les quelques articles qu’il fait paraître dans le quotidien, entre 1922 et 1929, font partie des plus polémiques écrits par d’Indy à la fin de sa vie. Ils portent sur l’Enseignement populaire de la musique en France, l’Art moderne, le salaire des députés et… le public. Ce dernier article fait des allers-retours entre les années 1870 et 1923 pour traquer les « snobs » et fustiger les « esprits vulgaires ». En filigrane, c’est toute la réception de la musique contemporaine en France qui est prise à partie.

Vincent d’Indy « Le Public et son évolution »

(Comœdia, 1er octobre 1923, p. 4.)

— Comment, jeune homme, vous osez écrire des Symphonies après Beethoven !…

Ainsi m’apostrophait, – il y a bien longtemps, c’était en 1874, – un dilettante (le qualificatif : snob était alors inconnu) habitué des concerts et réputé comme grand connaisseur en musique.

Oh ! c’est qu’en ces temps reculés, nous, les jeunes d’alors, nous n’étions guère favorisés, pas plus par le grand public que par les entrepreneurs de concerts ou les directeurs de théâtres ! Le musicien auquel avait poussé la malencontreuse idée de bâtir un morceau symphonique ou une pièce de musique de chambre savait d’avance qu’il lui faudrait attendre au moins dix ans avant d’en espérer l’exécution… Quant au théâtre, l’Opéra et l’Opéra-Comique étaient inexorablement fermés à tous ceux qui n’étaient point membres de l’Institut ou fortement appuyés par un ministre.

Et si, par fortune ou par intrigue, un jeune compositeur obtenait enfin une exécution, le public se chargeait bien de lui démontrer son antipathie pour toute œuvre nouvelle, réservant approbation et succès aux seuls ouvrages consacrés et provenant de musiciens connus et officiels comme le prussien Meyerbeer et l’insignifiant Ambroise Thomas.

Samson et Dalila, de Saint-Saëns… qui depuis !… fut représenté pour la première fois à Weimar ; Reyer dut, après douze ans d’infructueuses tentatives, porter son Sigurd à Bruxelles, et le phénoménal insuccès de Carmen hâta considérablement la fin du pauvre Bizet.

C’était alors que nous, les jeunes, chez qui ne régnait pas le culte exclusif de nos propres œuvres, mais qui savions vibrer profondément au contact de la Beauté, nous nous assemblions et formions des expéditions pour aller “soutenir” telle symphonie ou telle pièce de théâtre encore méconnues du public.

Et nous “faisions la queue”, le samedi, au bureau de location de la sacro-sainte Société des Concerts, pour obtenir, combien difficilement, moyennant nos six francs une place tout en haut, où nous puissions manifester bruyamment notre enthousiasme pour le Roméo de Berlioz et même pour la IXe Symphonie de Beethoven, encore mal supportée par les abonnés récalcitrants… ce chef-d’œuvre étant trop avancé pour leur entendement.

C’est ainsi que, tels les trois cents Spartiates de Léonidas ou les neuf preux de Charlemagne, nous nous rendions aussi, troupe infime, sûre d’avance d’être vaincue, aux Concerts Pasdeloup (les anciens, les vrais…) afin de combattre le bon combat en faveur des chefs-d’œuvre de Wagner.

Mais la grande majorité des auditeurs, le gros public de concert ou de théâtre repoussait sans appel toute tentative présentant quelque effort d’art un peu en dehors de ses habitudes, et nous en étions pour nos frais…

Et, au fait, il était peut-être préférable qu’il en fût ainsi pour notre éducation personnelle, car cet état de choses, ne nous laissant qu’un très lointain espoir d’exécution pour nos propres œuvres, nous empêchait de nous hypnotiser sur celles-ci et entretenait en nous le feu de cet ardent et salutaire enthousiasme pour toute belle chose… qualité précieuse que l’on ne rencontre, hélas ! que bien rarement aujourd’hui.

*

Cinquante ans après.

— Comment, chère amie, vous allez entendre la Messe en ré de Beethoven ?… Je ne la connais pas, mais il paraît que c’est d’un rasant !… C’est de la musique surannée, et un de mes petits amis – un musicien de génie, je vous le présenterai – m’a assuré que c’était un faux chef-d’œuvre.

“Venez donc plutôt avec moi écouter la Symphonie de XX ; c’est un jeune, extrêmement avancé, dit-on. Je ne connais pas cette symphonie, mais il paraît qu’il y a des effets d’orchestre exquis. Et puis ce n’est pas fatigant : il y a six morceaux et ça dure, en tout, onze minutes !”

Et la belle Mme Y…, qui vient de proférer la plaidoirie ci-dessus en faveur de la musique ultra-moderne, agrémentée d’un réquisitoire contre la beauté ancienne, c’est le public, le public actuel.

Oh ! certes, elle ne comprend pas plus (peut-être même moins) la musique dite avancée, que le dilettante de 1874 ne saisissait la grandeur beethovienne [sic] ou wagnérienne, mais il est aujourd’hui de bon ton de dire ceci, alors qu’il l’était autrefois de dire cela…

“Voilà, certes, une chose bien surprenante et deux sortes de public bien opposées !” aurait dit M. Jourdain revenu sur la terre, tandis que l’ombre de Berlioz murmurait du haut de l’Empyrée : “Quantum mutatus ab illo !”

Expliquer cette évolution, au premier abord incompréhensible, c’est ce que je vais tâcher de faire en aussi peu de mots que possible.

*

Sur cent unités, le public est un agrégat de :

deux intelligences supérieures ;

six à huit âmes simples, susceptibles d’être touchées par le sentiment de la beauté ;

quatre-vingt-dix esprits vulgaires et incapables de porter un jugement personnel ; Rabelais a trouvé pour ceux-ci le qualificatif : moutons de Panurge.

Les deux auditeurs que j’ai cités en premier lieu savent ce qu’ils aiment et pourquoi ils aiment ou n’aiment pas. Tels furent Hoffmann pour Beethoven et Champfleury pour Wagner. Ceux-là sont des juges impeccables.

Les six ou huit seconds se trompent rarement et, se laissant aller à leur naïf instinct du beau, arrivent à distinguer la vulgarité parée de faux clinquant, de la saine et pure inspiration.

Mais que sont ces dix unités par rapport aux quatre-vingt-dix autres : le grand public, le vulgum pecus dont l’opinion fait la mode et change comme celle-ci.

Ce grand public, las d’avoir été longtemps traité de “bourgeois” par les esprits d’élite et par quelques critiques clairvoyants et désireux avant tout de répudier cette malsonnante épithète, a évolué tout d’un coup, allant d’une extrémité à l’autre, en se tenant le raisonnement suivant : “Puisque nous étions des bourgeois, alors que nous n’admettions autre chose, pour notre nourriture intellectuelle, que des œuvres, consacrées par la tradition, à la vérité, mais que nous ne comprenions guère, changeons notre fusil d’épaule et soutenons exclusivement les productions, que nous ne comprenons évidemment pas davantage, mais auxquelles nous pouvons coller l’étiquette : avancées. Bien mieux, adoptons, pour règle de conduite, cet axiome : moins nous comprendrons, plus ce sera beau. De cette façon, nous ne serons plus des bourgeois, des arriérés, mais des auditeurs vraiment modernes !”

Et c’est ainsi que le dilettante incompréhensif d’antan devint d’un coup le snob également incompréhensif d’aujourd’hui.

De ce revirement naquit une musique dite moderne, simple émanation de cette nouvelle mode, musique facile à faire parce qu’elle n’exige aucun effort d’art, et c’est ainsi que la plupart de nos compositeurs dits modernes veulent ignorer le travail des siècles qui les ont précédés, ce travail dont la résultante s’appelle : composition musicale et auquel nous devons tant d’impérissables chefs-d’œuvre.

*

Je ne veux pas entreprendre ici la critique approfondie de cette musique pseudo-moderne, critique qui ne rentre pas dans mon sujet et pourra faire l’objet d’une étude à part ; j’ai seulement le devoir d’examiner les conséquences du changement d’opinion que je viens de constater chez notre public de bourgeois travestis en snobs. Ces conséquences sont assez bizarres pour mériter d’être signalées.

D’abord : la substitution du culte de la curiosité à celui de la véritable beauté. L’émotion d’art, cette précieuse émotion qui étreint l’âme de l’auditeur capable d’apprécier le beau et la fait communiquer avec l’esprit de l’artiste créateur, est radicalement bannie de la mode actuelle ; le snob averti, pour ne pas dire inverti… rougirait de paraître vibrer au contact d’une belle œuvre. Trop grossier pour s’élever jusqu’à la source de l’enthousiasme, il ne se laisse toucher que par les procédés extérieurs et s’empresse de condamner sans rémission le vêtement déjà vu, la sonorité déjà entendue. Il lui faut des mets pimentés, voire des stupéfiants, et nombre de jeunes amateurs se chargent de lui fournir ces aliments délétères, ramassis de formules qui tombent bien vite dans le déjà vu, déjà entendu, entraînant dans cette chute l’œuvre trop hâtivement improvisée, tandis que ce public réclame, à cor et à cri, du plus pimenté, du plus stupéfiant, aggravant à plaisir son état maladif.

Une seconde conséquence de cet état de choses, c’est le défaut absolu de discernement entre la bonne et la mauvaise musique.

Dans tout art, et en tout temps, on rencontre, au cours des siècles, des œuvres révélatrices de beauté à côté d’autres œuvres vulgaires d’esprit comme de forme, et conséquemment inutiles au développement de l’art. Les premières ont vécu et vivront encore longtemps, en dépit de la mode, les autres sont mortes, bien mortes et enterrées dans les bibliothèques dont, trop souvent, de malencontreux musicographes s’avisent de les exhumer sans aucun profit pour le progrès musical.

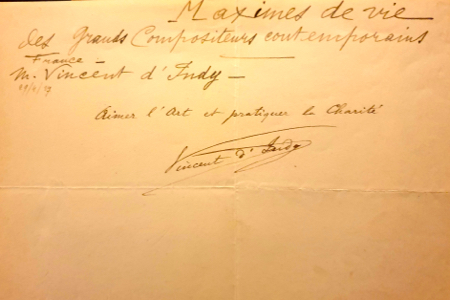

© Coll. part

Il n’en va pas autrement à notre époque. Auprès de certaines œuvres modernes qui, malgré des défauts souvent graves, contiennent cependant des éléments de vie et de beauté, les caprices de la mode font surgir une multitude de productions sans valeur artistique, dont la vulgarité originelle ne se dissimule que difficilement derrière un poncif de fausses notes, d’inutiles âpretés et d’accords laborieusement échafaudés dans l’unique but de fronder les écritures traditionnelles.

Dans ce fatras de productions dénuées d’originalité propre, puisque, au regard de leurs auteurs, la musique n’est rien mais le procédé seul importe, quoi d’étonnant que le gros public soit incapable de discerner ce qui peut espérer de vivre et ce qui est infailliblement condamné à disparaître, ce qui est encore de l’art et ce qui en est l’opposé, car toutes les improvisations de nos modernes esclaves de la mode se “ressemblent comme des sœurs” et bien habile serait le critique qui pourrait assigner un style propre à chacune d’entre elles.

Le résultat ? Je l’ai dit plus haut : le gros public a pris le parti d’admirer d’office tout ce qui est actuel, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise musique, et de rejeter, également d’office, tout ce qui est ancien et traditionnel, situation très commode et qui ne nécessite aucun effort d’esprit ou d’imagination.

Voilà donc où nous en sommes.

Il n’y a pas le moindre doute que le procédé musical actuel, n’étant basé sur rien, restera incapable d’enfanter quoi que ce soit et s’abolira par son impuissance même.

Mais que deviendra le public, si, au lieu de s’élever parallèlement aux successives ascensions de la Beauté et de se prêter ainsi à une véritable éducation d’art, il continue à marcher par à-coups, évoluant inconsidérément d’un pôle à l’autre ?

Il se pourrait que, rassasié de polytonalité, cet ersatz d’origine boche, et, repu jusqu’au haut-le-cœur de contrepoint harmonique… il accomplît une subite volte-face vers l’enfantine simplicité des anciens âges.

Je ne désespère pas de voir nos ex-bourgeois ensnobisés créer une nouvelle mode en restaurant comme culte officiel la charmante naïveté mozartienne…

Et ce ne serait peut-être pas si bête !

Vincent d’Indy.

(1) Ecrits de Vincent d'Indy, Vol. III par Gilles Saint Arromand / Actes Sud / Palazzetto Bru Zane (691 p. / 45 €)

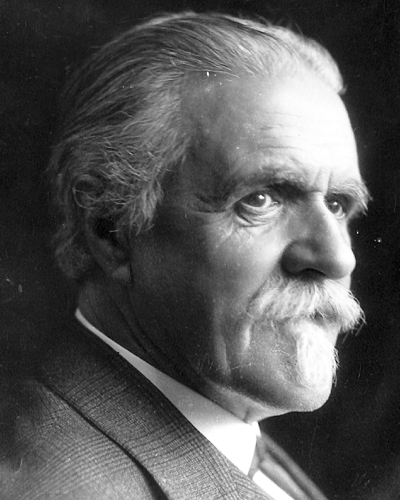

Illustration : Henri Etlin " M. Vincent d'Indy", Le Ménestrel; 1er décembre 1922 (P. 483) © Palazzetto Bru Zane

Derniers articles

-

10 Avril 2025Vincent BOREL

-

10 Avril 2025Laurent BURY

-

08 Avril 2025Jacqueline THUILLEUX